„Bis 2019 ist die Abschaltung von fünf Braunkohlekraftwerken geplant“

Interview (Teil 2) mit Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen

von Dr. Paul Breuer und Jürgen Büssow

BREUER: Sie wollen die modernste und auch die energieeffizienteste Industrie der Welt in NRW schaffen, so Ihr ehrgeiziges Ziel. Wird die Große Koalition der Bundesregierung Sie dabei unterstützen?

Unsere Industrie zählt bereits zu den effizientesten und modernsten weltweit und konnte zwischen 1990 und 2016 ihre Treibhausgas-Emissionen bereits um mehr als 40 Prozent senken und gleichzeitig ihre Wertschöpfung steigern. Darauf dürfen wir uns aber nicht ausruhen, sondern müssen auch in Zukunft in innovative und effiziente Technologien investieren. Laut Entwurf des Koalitionsvertrags will die künftige Bundesregierung erreichen, dass die Energiewende zum Treiber für Energieeffizienz, Modernisierung, Innovationen und Digitalisierung wird. Diese Ankündigung steht im Einklang mit den Zielen der Landesregierung. Wir sind gespannt auf die Umsetzung.

BÜSSOW: Ein Großteil des Maschinenbaus und der Automobilindustrie ist in Süd-Westfalen, im Sauerland, im Bergischen Land und in Ost-Westfalen-Lippe beheimatet. Wenn nun immer mehr Elektroautos oder andere Antriebsarten produziert werden, was passiert dann mit der Automobilindustrie?

Die Automobilindustrie befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, der nicht von heute auf morgen, aber dennoch in naher Zukunft zu neuen Produktionsprozessen, Lieferketten und Anbietern führen wird. Der Mobilitäts- und Fahrzeug-baumarkt wird sich wandeln und zugleich erweitern. Das bedeutet, dass Unternehmen, die Aggregate oder Teile für den traditionellen Antrieb liefern, neue Geschäftsfelder suchen müssen.

Vor dem Hintergrund der Diskussionen um Digitalisierung und autonomes Fahren bin ich überzeugt, dass die Automobilzulieferindustrie auch diesen Wandel erfolgreich gestalten und die Angebote der Landesregierung im Bereich der Forschungsförderung, Netzwerkbildung und Fachkräfteausbildung intensiv nutzen wird.

BÜSSOW: Welche Ersatzstrategien empfehlen Sie der Automobilindustrie?

Die Automobilindustrie hat schon immer zu den besonders erfolgreichen Treibern und Innovatoren in NRW gehört. Das wird sich bei der jetzigen Transformation wieder zeigen. Deswegen würde ich nicht von „Ersatzstrategien“ sprechen, sondern davon, dass auf bisherigen Stärken aufgebaut werden muss, indem neue Geschäftsfelder und In-novationen intelligent in die bestehenden Strukturen eingebaut werden. Dabei wäre es ratsam, dass Unternehmen stärker in Forschung und Entwicklung investieren und zugleich stärker kooperieren als dies bislang der Fall war.

BÜSSOW: Wir sind in hohem Maß ein exportstarkes Land. Weder China noch die USA werden in Zukunft auf unsere Produkte angewiesen sein. Verstärkt wird dieser Trend noch durch die aktuelle Steuerpolitik zum Vorteil der Industrieunternehmen der Trump-Regierung und Chinas. Haben wir diesem Trend etwas entgegen zu setzen?

Die Stärke der nordrhein-westfälischen Wirtschaft und die Attraktivität ihrer Produkte und Dienstleistungen werden ganz maßgeblich von der Qualität, der Innovationsfähigkeit und den Vertriebswegen bestimmt. In allen diesen Feldern sind wir sehr wettbewerbsfähig. Auch die Investitionsentscheidung von Unternehmen orientiert sich maßgeblich an Fragen der Markterschließung, der Nähe zu Nachfragemärkten und Synergien mit vor- und nachgelagerten Marktstufen. Isolierte steuerliche Erwägungen spielen in aller Regel eine untergeordnete Rolle. Selbstverständlich werden wir uns im Rahmen unserer Möglichkeiten für einen fairen Steuerwettbewerb einsetzen.

BÜSSOW: Afrika ist ein Kontinent mit großen Wachstumsreserven. Die Chinesen sind dort in vielen Bereichen bereits sehr aktiv. Haben Sie eine Idee, wie für nordrhein-westfälische Unternehmen die afrikanischen Länder für Direktinvestitionen interessant werden könnten?

Die afrikanischen Märkte sind schon wegen der Größe des Kontinents, seiner Bevölkerungsentwicklung und seiner Nähe zu den europäischen Märkten ein enorm wichtiger Wachstumsmarkt. Afrika ist daher ein fester und wachsender Bestandteil unserer Außenwirtschaftsaktivitäten. An der Markterschließung beteiligen wir uns zusammen mit anderen Kooperationspartnern, vor allem den Kammern, den Branchenverbänden, aber auch den Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit. Auf Grundlage bereits bestehender Aktivitäten auf afrikanischen Märkten wollen wir unseren Unternehmen helfen, das entsprechende Potenzial sowohl für Exportgeschäfte als auch für Direktinvestitionen auszuschöpfen.

BÜSSOW: Ein faires Freihandelsabkommen würde beiden Seiten, Afrika und der EU, Vorteile bringen. Auch wäre es wirkungsvoll gegen die Armutswanderung nach Europa. Wie lange wird es noch dauern, bis wir ein umfangreiches Afrika-Konzept präsentiert bekommen?

Freihandelsabkommen sind nach unserer Überzeugung ein unverzichtbares Instrument, um einen freien Welthandel durchzusetzen und zu sichern. Dessen wohlfahrts-steigernde Wirkung wird auch den afrikanischen Märkten mit ihrem Rohstoffreichtum und ihrer jungen Bevölkerung zugutekommen. Um das Potenzial der afrikanischen Märkte auszuschöpfen, bedarf es aber weiterer Rahmenbedingungen - nicht zuletzt einer guten Regierungsführung sowie der Entwicklung einer Unternehmenskultur, die auf einem Netz kleiner und mittel-ständischer Unternehmen aufbaut. NRW unterstützt und begleitet die Aktivitäten der Bundesregierung beispielsweise im Rahmen der G20-Initiative ‚Compact with Africa‘ und durch die Zusammenarbeit mit Partnerregionen.

BÜSSOW: Das Klimaziel, die Kohlendioxid-Emission bis 2020 um 25 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken, war ein gestecktes Ziel der Vorgängerregierung. Werden Sie das Ziel erreichen können, und welcher Zeitplan ist dabei vorgesehen?

Wir werden das Ziel für 2020 wohl erreichen, möglicherweise sogar leicht übertreffen. Bis 2016 waren die CO2-Emissionen um etwa 22 Prozent gegenüber 1990 zurück-gegangen. Zudem ist bis 2019 die Abschaltung von fünf Braunkohlekraftwerksblöcken geplant, die allein noch einmal rund drei Prozent Emissionsminderung beisteuern. Wir sind hier also auf einem guten Weg.

BÜSSOW: Die Belastung der Städte mit Schadstoffen – vor allem die Stickstoffbelastung durch Dieselkraftstoff – ist bekannt. Wie sollen die Kommunen mit den drohenden Fahrverboten aufgrund des Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes umgehen?

Konstruktiv. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Anwendbarkeit der EU-Luftqualitätsrichtlinie dankenswerterweise an Maßstäbe der Verhältnismäßigkeit geknüpft. Wie Sie wissen, lehnt die Landesregierung Fahrverbote entschieden ab: Es kann nicht sein, dass Bürgerinnen und Bürger und insbesondere Handwerker und Kleingewerbetreibende nun den Preis für die Schummeleien der Hersteller zahlen sollen. Die Kommunen müssen nun ihre begonnenen Aktivitäten zur Luftreinhaltung verstärken. Da-bei unterstützten wir sie und helfen ihnen, ihre Fahrzeugflotten zu modernisieren und mit innovativen Mobilitätskonzepten die Emissionen in den Innenstädten zu senken. Wir brauchen keine Verbote, sondern umweltfreundliche Antriebe und digitale Lösungen wie Carsharing und Pendlerbörsen, um die Belastungen für Bürgerinnen und Bürger zu verringern.

BÜSSOW: 2016 wurde die EU-Richtlinie NRMM (Non-Road-Mobile-Machinery) – die Festlegung von Grenzwerten für Emissionsbelastungen durch die Binnenschifffahrt – verabschiedet. Es gab auch Vorschläge, wie man die Grenzwerte wirksam reduzieren könnte. Was ist seither passiert?

Die Grenzwerte sind sehr ambitioniert für die Binnenschifffahrt. Die Landesregierung hat in ihrem Wasserstraßen-, Hafen- und Logistikplan die Bedeutung von „Green-Logistics“ betont und wird das Konzept fortentwickeln. Mein Haus wird im Rahmen unserer Möglichkeiten – auch hinsichtlich der Motorenentwicklung – unterstützend tätig werden.

BÜSSOW: Die Rheinschifffahrt, ebenso wie der Braunkohleabbau tragen erheblich zu den Hintergrundemissionen der Landeshauptstadt bei. Sollen diese Versäumnisse und Täuschungen der Automobilindustrie nun den Autonutzern angelastet werden, die den zuständigen Institutionen vertraut haben?

Trotzdem bleibt in den betroffenen Straßenzügen der Autoverkehr ganz klar der Hauptverursacher der Emissionen. Wie gesagt: Die Autohersteller tragen dafür die volle Verantwortung, niemand sonst. Die sinkenden Absatzzahlen des Dieselantriebs sprechen für sich.

BREUER: Die Landesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag ein Moratorium für die Energiesparverordnung (EnEv) festgeschrieben. An welche Standards, effizientere Energiesparmaßnahmen vorzusehen, denken Sie da?

Die Regelwerke beim Umgang mit den Standards für Gebäude müssen vereinfacht werden. Ein Moratorium soll die Möglichkeit eröffnen, hier eine vernünftige Grundlage zu schaffen, damit auch innovative Technologien, wie die Gebäudeautomation, stärker berücksichtigt werden. Aus NRW- Sicht müssen die Standards klimaschützend, wirtschaftlich vertretbar und technologieoffen sein.

BREUER: In welchen Bereichen der Energieeffizienz sehen Sie die größten Chancen, die Ziele zu erreichen?

Um den Umbau des Energiesystems erfolgreich zu gestalten, müssen wir auch die Energieeffizienzpotenziale heben. Dazu muss das vom Bund ausgegebene Leitprinzip „Efficiency First“ nun endlich durch wirkungsvoll Maßnahmen umgesetzt werden. Eine Schlüsselrolle spielt aus meiner Sicht auch die Digitalisierung: Lösungen wie Smart Home, Smart City und für Unternehmen Industrie 4.0 zeigen, wie wir Energie sparsamer und intelligenter nutzen können. Daraus ergeben sich viele Chancen für neue Geschäftsmodel-le im Bereich effizienter Technologien und digitaler Lösungen.

BREUER: Bereits mit der Einführung des privaten Rundfunks und der Verkabelung der Großstädte Anfang der 80er-Jahre wurde die Glasfaserverkabelung gefördert. Warum dauern bei uns notwendigen Entscheidungen so lange?

In dieser Ära war auch die Telefonleitung noch hoheitliches Gut und die Deutsche Bundespost Staatseigentum. Inzwischen hat sich vieles zum Besseren entwickelt: Der Telekommunikationsmarkt in Deutschland ist privatisiert und der Ausbau von Telekommunikationsnetzen erfolgt im Wettbewerb. Die Annahme allerdings, dass der Wettbewerb – mit der Regulierung von marktbeherrschenden Unternehmen – zu den erforderlichen schnellen Hochgeschwindigkeitsnetzen für alle führt, hat sich nicht bewahrheitet. Die Länder und der Bund unterstützen daher den Netzausbau in den Gebieten, die vom Markt nicht erschlossen werden. Dabei hat man lange auch auf die Ertüchtigung von alten Kupferleitungen gesetzt, weil diese flächendeckend vorhanden waren. Das war zu kurz gesprungen. Heute sind sich alle einig, dass nur gigabit-fähige Infrastrukturen zukunftsfähig sind.

BÜSSOW: Sie haben sich persönlich der Modernisierung verschrieben. Wo setzen Sie Ihre Schwerpunkte?

Da gibt es viele Handlungsfelder, ich greife mal eines heraus: Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern in den Städten und Kreisen den alltäglichen Kontakt mit Behörden und Ämtern erleichtern und starten mit fünf digitalen Modellkommunen. In Kooperation mit Nachbarstädten und Kreisen richten sie digitale Bürgerbüros und Gewerbeämter ein. Gleichzeitig entwickeln Aachen, Bielefeld, Gelsenkirchen, Paderborn und Soest mit der lokalen Wirtschaft innovative Projekte zur Stadtentwicklung, zum Beispiel in den Bereichen Bildung, Energie, Gesundheit, Mobilität und Wohnen. Insgesamt mobilisieren wir so einen dreistelligen Millionenbetrag, damit die Menschen selbst erleben, welche Möglichkeiten die Digitalisierung ihnen persönlich bietet. Und bei der Infrastruktur gilt: Glasfaser first.

BREUER: Es ist ein Standortnachteil, wenn große Unternehmen sich noch abstimmen müssen, wer wann hochladen soll, um die bestehende Geschwindigkeit der Datenleitun-gen nicht zu gefährden und zu blockieren. Wann erwarten Sie eine Entspannung des Zustandes?

Die Landesregierung hat sich den flächendeckenden Ausbau mit gigabitfähigen Netzen bis 2025 zum Ziel gesetzt. Priorität hat da-bei der Anschluss von Gewerbegebieten, Schulen und öffentlichen Gebäuden. Um den Ausbau zu beschleunigen, entwickeln wir einen Gigabit-Masterplan mit konkreten Maßnahmen. Als erstes haben wir dafür bereits die Kapazitäten bei unserem Kompetenzzentrum Breitband.NRW wesentlich erhöht, um die Beratungen in der Fläche vor-anzutreiben.

BREUER: Brauchen wir in Deutschland eine Bürokratiedebatte?

An so einer Debatte würde ich mich gerne und mit Leidenschaft beteiligen. Nur ein Beispiel: Wenn ich mit Vertretern der chemischen Industrie spreche, die in NRW für nahezu 100.000 Arbeitsplätze steht, dann versuche ich sie dafür zu gewinnen, mehr zu forschen und zu entwickeln und ihre Anlagen zu modernisieren, damit wir der modernste und klimafreundlichste Industriestandort werden können. Und dann wird mir entgegengehalten, dass es bei uns viel zu lange dauert, die nötigen Genehmigungen einzuholen. Und dass es ihnen in den nahe gelegenen Niederlanden leichter gemacht wird. Und auch im Vergleich der Bundesländer gibt es Standorte, die investorenfreundlicher und serviceorientierter auftreten, als wir. Das müssen und werden wir ändern.

BÜSSOW: Was verstehen Sie unter Bürokratieabbau?

Über die Entfesselungspakete hatte ich schon gesprochen: Die Landesregierung stellt in allen wirtschaftsrelevanten Bereichen Gesetze, Verordnungen, Erlasse und die schlichte Verwaltungspraxis auf den Prüfstand. Dazu gehören so unterschiedliche Bereiche wie das Ladenöffnungsgesetz, effizientere Rahmenbedingungen für die Nutzung erneuerbarer Energien, bessere, weil unkompliziertere Start-bedingungen für Gründer, ein vereinfachtes Tariftreue- und Vergabegesetz, das jeder versteht, kürzere Verwaltungsverfahren beim Verbraucherschutz oder mehr Spielraum im Landesentwicklungsplan.

BREUER: Müssen wir uns nicht darauf einstellen, durch die Digitalisierung in Zukunft zwei bis drei verschiedene Arbeitsplätze einzunehmen und lebenslang zu lernen, um den neuen Anforderungen auch zu genügen?

Lebenslanges Lernen ist im Grunde genommen kein neues Phänomen. Es betrifft jedoch nach und nach immer größere Gruppen von Beschäftigten. Wir benötigen eine neue Lernkultur und durchlässige und passgenaue Bildungsangebote. Das erfordert eine stärkere Verzahnung von Aus- und Weiterbildung und befördert so neue Karrierewege. Hier müssen wir alle noch sehr viel aktiver werden, um die Betriebe und Beschäftigten für neue Entwicklungen zu begeistern, für Aus- und Weiterbildung und lebenslanges Lernen zu werben sowie neue Angebote und Instrumente zu schaffen.

BÜSSOW: Seitens der Industrie wird immer wieder beklagt, dass die Planungs- und Genehmigungsverfahren in NRW zu lange dauern. Wie wollen Sie diese Verfahren beschleunigen?

Sie sprechen einen wichtigen Punkt an: Wir wollen die Dinge unkomplizierter und für die Betroffenen verständlicher gestalten, ohne da-bei wichtige Ziele wie Klima-, Umwelt- oder Landschaftsschutz aufzugeben. Dazu hat das Kabinett innerhalb von sechs Monaten 39 Gesetz- und Verordnungsentwürfe sowie sonstige administrative Vor-haben zum Abbau unnötiger und belastender Regelungen für die Wirtschaft beschlossen.

Aber es gibt Bereiche, in denen wir abhängig sind von Bund und EU, etwa beim Breitbandausbau. Auch hier bemühen wir uns um Vereinfachungen, sei es durch die Notifizierung einer Gigabit-Richtlinie bei der EU oder durch Empfehlungen zur Vereinfachung der Förderverfahren. Bis diese erreicht sind, bauen wir ein Serviceteam auf, das den Antragstellern unter die Arme greifen wird.

BREUER: Das zuständige Personal verstärken und Planungsanforderungen herabsetzen? Wie wollen Sie das umsetzen?

Bleiben wir beim Beispiel Breitband: Um NRW bis 2025 mit flächendeckenden Gigabit-Netzen zu versorgen, werde ich im Frühjahr zu einem Gigabit-Gipfel einladen. Denn nur im direkten Austausch mit den Unternehmen können wir den dringend nötigen Glasfaserausbau voranbringen. Zudem wird unser Beratungsangebot für die Kommunen ausgebaut, damit sie besser mit den komplexen Förderverfahren zu Recht kommen. Dafür brauchen wir mehr Personal, und dafür stellen wir die Mittel bereit.

BREUER: Welche Rolle spielt die Digitalisierung dabei?

Die Digitalisierung spielt eine wichtige Rolle in allen unseren Überlegungen. So führen wir die elektronische Gewerbeanmeldung ein und prüfen beispielsweise, wie wir die Förder-anträge für den Breitbandausbau digitalisieren können.

Hier geht es zum Teil 1 des Interviews

Kurzvita

Andreas Pinkwart würde geboren am 18.08.1960 in Neunkirchen-Seelscheid, verheiratet, 2 Kinder. 1979 Abitur. 1979-1981 Ausbildung zum Bankkaufmann. 1981-1987 Studium der Volks- und Betriebswirtschafts-lehre in Münster und Bonn. 1991 Promotion. 1987-1988 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Mittelstandsforschung in Bonn. 1989-1990 wissenschaftliche Mitarbeiter in der FDP-Bundestagsfraktion. 1991-1994 Leiter des Büros des Vorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion. 1994-1997 Professor für Volks- und Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW in Düsseldorf. Ab 1998 Universitätsprofessor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Siegen. 2011-2017 Rektor der Handelshochschule HHL Leipzig. Seit 1980 Mitglied der FDP. 1996-2002 stellvertretender Landesvorsitzender der FDP NRW. 2002-2005 Mitglied des Deutschen Bundestages. 2002-2010 Landesvorsitzender der FDP NRW. 2003-2011 stellvertretender Bundesvorsit-zender der FDP. 2010-2011 Mitglied des Landtages NRW.2005-2010 Stellvertreter des Ministerpräsidenten und Minister für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie des Landes NRW. Seit 30.06.2017 Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW.

Andreas Pinkwart würde geboren am 18.08.1960 in Neunkirchen-Seelscheid, verheiratet, 2 Kinder. 1979 Abitur. 1979-1981 Ausbildung zum Bankkaufmann. 1981-1987 Studium der Volks- und Betriebswirtschafts-lehre in Münster und Bonn. 1991 Promotion. 1987-1988 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Mittelstandsforschung in Bonn. 1989-1990 wissenschaftliche Mitarbeiter in der FDP-Bundestagsfraktion. 1991-1994 Leiter des Büros des Vorsitzenden der FDP-Bundestagsfraktion. 1994-1997 Professor für Volks- und Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW in Düsseldorf. Ab 1998 Universitätsprofessor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Siegen. 2011-2017 Rektor der Handelshochschule HHL Leipzig. Seit 1980 Mitglied der FDP. 1996-2002 stellvertretender Landesvorsitzender der FDP NRW. 2002-2005 Mitglied des Deutschen Bundestages. 2002-2010 Landesvorsitzender der FDP NRW. 2003-2011 stellvertretender Bundesvorsit-zender der FDP. 2010-2011 Mitglied des Landtages NRW.2005-2010 Stellvertreter des Ministerpräsidenten und Minister für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie des Landes NRW. Seit 30.06.2017 Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW.

„Um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können brauchen wir mehr innovative Gründungen in NRW“

Interview (Teil 1) mit Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen

von Dr. Paul Breuer und Jürgen Büssow

BREUER: Welchen Spielraum in den operativen Kompetenzen hat ein Wirtschaftsminister in NRW?

Als Wirtschafts- und Digitalminister kann ich eine Menge tun, um die Rahmenbedingungen zu verbessern. Ziel der Landesregierung ist es ja, optimale Voraussetzungen zu schaffen für alle, seien es Gründer, Familienunternehmer oder Konzerne und ihre Mitarbeiter, die in Nordrhein-Westfalen etwas bewegen und ihren Beitrag zu Wachstum und Beschäftigung leisten können. Um die Wirtschaft zu entfesseln und das Land auf einen dauerhaft höheren Wachstumspfad zu führen, tausche ich mich täglich intensiv mit engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern aus und frage, wo der Schuh drückt. Nur so können wir Schritt für Schritt unnötige Bürokratie abbauen, Genehmigungsverfahren beschleunigen, die Digitalisierung vorantreiben und diejenigen ermutigen und unterstützen, die sich mit einer guten Idee selbs-ständig machen wollen.

BREUER: Zu den Kernbranchen der deutschen Wirtschaft zählen die Maschinenbauer. Um gegen die wachsende internationale Konkurrenz – insbesondere aus China - zu bestehen, muss dieser Industriezweig hochinnovativ bleiben. Wie ist das durch den bestehenden Fachkräfte-mangel zu gewährleisten?

Der Maschinenbau ist mit etwa 200.000 Beschäftigten in NRW eine der größten Branchen und stellt sich erfolgreich dem internationalen Wettbewerb. Mit hohen Wachstumsraten ist die Volksrepublik der wichtigste Exportmarkt für die Maschinenbauer.

Die wichtigsten Instrumente gegen den Fachkräftemangel sind gute Ausbildung und Qualifizierung. Gerade bei der Ausbildung sind die Unternehmen sehr aktiv. Dar-über hinaus gibt es attraktive Angebote, wie das duale Studium. Die Themen Digitalisierung der Produktion und Industrie 4.0 spielen dabei eine immer wichtigere Rolle.

BREUER: Welche neuen Schwerpunkte möchten Sie während dieser Legislaturperiode fördern?

NRW ist heute ein herausragender Standort der Elektromobilitäts-Forschung und -Entwicklung. Aus der RWTH Aachen haben sich die neuen Hersteller Streetscooter und e.GO ausgegründet, die vom Rheinland aus mit innovativen Produkten den Markt für E-Lieferfahrzeuge, -Kleinwagen und -Busse erobern. Damit wir auch führend in der Anwendung werden, haben wir das Sofortprogramm Elektromobilität aufgelegt: Mit insgesamt 20 Millionen Euro unterstützen wir private Haushalte, Unternehmen und Kommunen, die nötige Ladeinfrastruktur zu errichten. Zudem helfen wir den Kommunen, ihre Fuhrparks umfassend zu modernisieren und mit smarten Mobilitätskonzepten ihre Citys von Emissionen zu entlasten.

BREUER: Der industrielle Mittelstand in Deutschland mit unter 100 Beschäftigten macht 68 Prozent aus. Wo setzen Sie den Schwerpunkt in NRW?

Mit den ersten beiden Entfesselungspaketen bauen wir Bürokratie und regulatorische Vorgaben ab, damit sich die Wirtschaftskraft des Mittelstands freier entfalten kann. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau der digitalen Infrastruktur, sie ist essenziell für das Gelingen der Transformation. Ebenso wollen wir den regionalen Netzwerkaufbau, den offenen Innovationsprozess und Austausch zwischen Mittelstand und Industrie, Start-ups sowie Wissenschaft und Forschung unter anderem durch unsere sechs Digitalen Innovationszentren in Aachen, Bonn, Köln, Düsseldorf, Essen und im Münsterland – wir nennen sie Digital-Hubs – intensivieren. Über die landeseigene NRW.BANK unter-stützen wir den Finanzierungsbedarf.

BREUER: Sie haben kürzlich die IG Metall zu einem „Stahlgipfel“ eingeladen. Was erhoffen Sie sich davon?

NRW hat die große Chance, zum modernsten und klimaverträglichsten Stahlstandort in Europa zu werden. Im engen Dialog mit Arbeitgebern, Gewerkschaften und Wissenschaftlern wollen wir die heimische Industrie zukunftsfest machen und die vielen tausend Arbeitsplätze in der Produktion, bei den Zulieferern und im Stahlhandel sichern. Gleichzeitig muss die Industrie Strategien entwickeln, um mit Handelsbeschränkungen umzugehen.

BREUER: Der Innovationswettlauf zwischen den USA und China wird immer rasanter. Brauchen wir nicht ein „Deutsches Silicon Valley“ auch gegenüber Europa?

Die digitale Revolution fordert uns mit immer schnelleren Innovationszyklen heraus. Um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können und den notwendigen Wandel der nordrhein-westfälischen Wirtschaft voranzutreiben, brauchen wir mehr innovative Gründungen. NRW mit seiner dichten Hochschul- und Forschungslandschaft hat hierfür ein enormes Potenzial.

BREUER: Reicht darauf als Antwort, ein NRW-„Silicon Valley“ zu schaffen?

Die ABCD-Region, wenn ich sie so mal nennen darf, bietet hervorragende Voraussetzungen: Die vier Universitäten in Aachen, Bonn, Cologne (Köln) und Düsseldorf haben in der Exzellenzinitiative mit 13 Antrags-skizzen die Endrunde erreicht, davon entfallen alleine sieben auf Bonn. Das sind mehr als die Ludwig-Maximilians-Universität und TU München zusammen durch-gebracht haben. Und in allen ABCD-Städten haben wir lebendige und aktive Digital-Hubs, in denen sich Gründer mit Mittelständlern und klassischer Industrie vernetzen und gemeinsam digitale Geschäftsmodelle entwickeln. Damit verfügt das Rheinland über vier aus-gezeichnete Treiber für Innovationen und die Entwicklung von Gründerökosystemen.

Im Übrigen gibt es auch im Münsterland, im Ruhrgebiet und in Ostwestfalen herausragende Initiativen, wie das bundesweit einzigartige Spitzencluster Intelligente Technische System OWL und die Founders Foundation.

BREUER: Ein Blick aktuell nach Detroit/USA zeigt, wie Start-ups von Wagniskapitalgebern und Beratern gefördert werden. Müssen hier Politik, Wirtschaft und die Kommunen nicht stärker zusammenarbeiten?

Im Unterschied zu den USA gehören Eigenkapitalfinanzierungen nicht zur Finanzierungs-DNA in Deutschland, die bisher eher kreditdominiert ist. Das ändert sich gerade. So stellt die NRW.BANK seit Dezember 2017 mehr Chancenkapital bereit als je zuvor: Durch die große Hebelwirkung können wir nun rund eine halbe Milliarde Euro an Wagniskapital mobilisieren, um technologiebasierte Start-ups bei ihren Wachstumsplänen zu unterstützen. Mit diesem frischen Geld regen wir die Venture-Capital-Szene in NRW weiter an und machen das Land attraktiver für Start-ups. Hinzukommen müssen aber steuerliche Änderungen und auf Bundesebene ein Venture-Capital-Gesetz, das diesen Namen verdient. Allein das Finanzierungsangebot macht aber noch keine lebendige Start-up-Szene aus: Kapital muss erfolgversprechende Ideen finden.

BÜSSOW: Sie setzen sich stark für die Start-Up-Gründerszene ein. Düsseldorf hat zwar eine Fachhochschule, aber keine TH. Sollte an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf nicht die Informatik gestärkt werden?

Das sollten die Hochschulen frei entscheiden können. Richtig ist, dass die Wirtschaft händeringend Fachkräfte sucht, die programmieren können. Vielerorts wird an der Entwicklung von Coding-Schulen, -Studiengängen und Weiterbildungsangeboten gearbeitet. Wesentlich für die Weiterentwicklung der starken IKT-Branche am Standort NRW ist es, sich frühzeitig mit Themen wie Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Cognitive Computing und IT-Sicherheit zu beschäftigen.

BREUER: Wie beurteilen Sie die Chancen der Risikobereitschaft und Risikokapitalbeschaffung von Start-ups gegenüber den noch immer restriktiven Genehmigungs-prozeduren in unserem Land?

Wir wollen das Gründen in NRW einfacher, digitaler und schneller machen. Deshalb habe ich gleich zu Beginn meiner Amtszeit einen intensiven persönlichen und digitalen Austausch mit den Gründungsinteressierten begonnen und zahlreiche Anregungen erhalten. Bereits mit dem ersten Entfesselungspaket haben wir in der Landesregierung erste Maßnahmen auf den Weg gebracht, wie beispielsweise die elektronische Gewerbe-anmeldung. Mit dem NRW Gründerstipendium, das dieses Jahr anläuft, werden wir 1.000 Gründer monatlich mit 1.000 Euro unterstützen.

BREUER: Viele Beschäftigte fürchten, durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz (Industrie 4.0) den Arbeitsplatz zu verlieren. Was antworten Sie diesen Menschen?

Dass wir ihre Ängste und Sorgen ernst nehmen. Der Arbeitsmarkt verändert sich. Nicht nur Industriearbeitsplätze, sondern zunehmend auch Aufgaben im Dienstleistungssektor sind automatisierbar. Doch es gibt noch viele Anforderungen, wie Flexibilität und Kreativität, in denen die menschliche Arbeitsleistung denen der Maschinen weit überlegen ist. Das Gute ist, dass wir den Wandel aktiv gestalten können. Unternehmen, Politik und Beschäftigte sollten gemeinsam über die Zukunft der Arbeit diskutieren. Dies kann gelingen, wenn wir auf die Chancen für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Handlungsfreiräume für die Beschäftigten schauen. Wir Menschen können zum Glück selbst entscheiden, wie wir in Zukunft leben und arbeiten möchten. Diese Entscheidung nimmt uns keine künstliche Intelligenz ab.

BREUER: Um Gewerbegebiete, Schulen und Arztpraxen dringend flächendeckend mit hochleistungsfähigen Breitbandnetzen zu versehen sind regulative Rahmenbedingungen entscheidend über die Investitions-geschwindigkeit. Wie abhängig sind wir dabei von der EU?

Alle Förderprogramme basieren auf rechtlichen Grund-lagen und Verordnungen, die europaweit gültig sind. Schwer zu vermitteln ist, dass die EU zwar die Ausbauziele hochsteckt, die Verordnungen aber nicht entsprechend erneuert. Lassen Sie mich das am Beispiel der Aufgreifschwelle erläutern: Nach den Breitbandleitlinien der EU ist die Breitbandförderung beschränkt auf ‘weiße Flecken‘, das heißt Gebiete, in denen lediglich Bandbreiten von weniger als 30 Mbit/s im Download zur Verfügung stehen. Liegt die Versorgung eines Gebietes über dieser Aufgreifschwelle, ist keine Förderung möglich. Dies schließt alle ‘gut‘ erschlossenen Gebiete von jeder Förderung aus und bedeutet für die in Rand-lage befindlichen Gewerbe- und Industriestandorte einen Wettbewerbsnachteil. Dadurch wird der geförderte Ausbau gigabitfähiger Netze entscheidend gebremst. Ich setze mich daher bei EU-Kommission und Bundes-regierung dafür ein, diese Regularien den veränderten Notwendigkeiten einer digitalisierten Welt anzupassen und die Aufgreifschwelle von 30 Mbit/s im Download nicht länger aufrecht zu halten. Gleichzeitig prüft mein Ministerium die Notifizierung einer landeseigenen Förderrichtlinie für gigabitfähige Infrastrukturen.

BREUER: In den USA ist die Digitalisierung in fast allen Bereichen der Verwaltung und Wirtschaft eine Selbstverständlichkeit. Woran hat es gelegen, dass es bei uns so lange gedauert hat bis sie von den Parteien aufgegriffen wurde?

Seit Ende des Zweiten Weltkriegs haben wir in der Bundesrepublik die Automatisierung genutzt, um unsere analoge Welt im öffentlichen wie auch privaten Sektor zur Perfektion zu bringen. Hierin sind wir Weltmeister. Das bremst heute einerseits den Anpassungsdruck und erhöht auf der anderen Seite den Wandlungswiderstand bei denen, die sich jetzt ändern sollen. Eine Herausforderung bildet die Komplexität des Umbaus. Es besteht die Gefahr, dass wir meinen, wir müssten das bisher entwickelte komplexe analoge System in die digitale Welt eins zu eins übertragen, statt es noch einmal grundlegend zu hinterfragen und auch neue Geschäfts-, Kommunikations- und Organisationsmodelle neu zu denken.

BREUER: Der Ausbau von schnellem Internet (Gigabit-Netz) tritt noch auf der Stelle. Deutschland liegt wie in den Vorjahren nur knapp über den Durchschnitt aller 28 Staaten der EU. Bis wann glauben Sie werden wir uns im obersten Mittelfeld befinden?

Dazu sind gemeinsame Anstrengungen aller Akteure notwendig: Die Telekommunikationsunternehmen, Bund, Länder und Kommunen müssen gemeinsam Ausbaustrategien festlegen und umsetzen. Mit den aktuellen Förderprogrammen wurde Bewegung in den Markt gebracht und der Ausbau stimuliert. Im nächsten Schritt müssen wir den Weg zu gigabitfähigen Infrastrukturen gehen. Hier hoffe ich, dass die neue Bundesregierung das Ziel des flächendeckenden Ausbaus gigabitfähiger Netze in einer möglichst unbürokratischen, für die Kommunen leichter handhabbaren Weise ausgestaltet als das bisher der Fall war.

BREUER: Die Vernetzung der Industrie gilt als große Chance für den Standort Deutschland/NRW. Die Cyber-Angriffe zielen immer häufiger auf Industrieunternehmen, Kliniken und anderen Institutionen. Wie gut sind wir darauf vorbereitet?

Wir sind nach meiner Einschätzung – übrigens nicht nur in Deutschland –noch nicht optimal vorbereitet. Das gilt auch für die Verwaltung, wie aktuell die Cyber-Attacke auf das Netz der Bundesregierung zeigt. Mit zunehmender Bedeutung der Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft wachsen auch die Gefahren. Deshalb haben wir Ende Februar eine enge Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und den Partnern der Allianz für Cyber-Sicherheit vereinbart. In NRW tun wir auf dem Gebiet der Cyber-Sicherheit schon sehr viel und werden das weiter forcieren. Cyber-Sicherheit muss in jeder Institution Chefsache sein. Viele Entscheidungsträger haben das schon erkannt, aber eben noch nicht alle.

BREUER: Die Deutsche Sicherheits-Organisation (DCSO) wurde von den Dax-Konzernen Allianz, BASF, Bayer und VW gegründet. Ist eine Ausweitung der IT-Sicherheit auf weitere Unternehmen angesichts des Mangels an qualifizierten IT-Spezialisten nicht eine etwas kühne Perspektive?

Ich begrüße jede Initiative, die das Thema IT-Sicherheit in die Köpfe von Entscheidungsträgern bringt und zu konkreten Verbesserungen führt. Angesichts des Fachkräftemangels gilt es jedoch auch, die Kräfte zu bündeln. Nicht alle Unternehmen sind in der Lage, das erforderliche technische Know-how aufzubauen und zu halten, vor allem die kleineren Betriebe. Aber es gibt professionelle Unterstützungsangebote, die jeder Betrieb in Anspruch nehmen kann und sollte. IT-Sicherheit hat zudem eine menschliche Komponente, deshalb ist die Sensibilisierung der eigenen Belegschaft wichtig. Entscheidend ist: IT-Sicherheit muss in den Chefetagen höchste Priorität genießen.

BREUER: Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitkom) berichtet, dass die Cyber-Kriminalität der deutschen Wirtschaft einen geschätzten Schaden von 55 Milliarden Euro pro Jahr zufügt. Wie will man diesen Prozess stoppen?

Eines ist klar: Je mehr sich ein Unternehmen digitalisiert, desto attraktiver wird es für Cyber-Kriminelle. Dieser Gefahr müssen wir uns bewusst werden und entsprechend wachsam sein. Das wiederum hat zwei Komponenten: Die Strafverfolgungsbehörden müssen gut gerüstet sein – hier ist das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt mit seinem Cyber-Crime-Kompetenzzentrum ein hervorragendes Beispiel. Aber natürlich ist Prävention der beste Schutz. Prävention heißt bestmöglicher technischer Schutz der eigenen Systeme, Notfallpläne für den Fall des Falles und ständige Sensibilisierung der Belegschaft.

Hier geht es zum Teil 2 des Interviews

Kurzvita

„Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht“

Interview mit der Schauspielerin Tanja Schleiff

von Dr. Susan Tuchel

Sie stammen aus einer Schauspielerfamilie. Wann standen Sie das erste Mal auf der Bühne?

Da war ich gerade einmal vier Jahre alt und habe zusammen mit meinen Eltern und meinem älteren Bruder in einem Stück gespielt. Mein Bruder, der drei Jahre älter ist als ich, hat mich immer ganz schön mitgezogen. Wir haben selbst Pro-gramme mit Gesang und Klavier einstudiert, bei denen er Regie geführt hat, und die wir zu Hause oder im Freundeskreis meiner Eltern aufgeführt haben. Und wir waren im Kinder- und Jugendtheater.

Gab es für Sie je eine Alternative zum Schau-spielberuf?

Theater wollte ich auf jeden Fall spielen, aber ich hatte noch viele andere Ideen: Ich wollte auch Kunstturnerin, Tänzerin und Sängerin werden. Beim Kunstturnen war ich sehr erfolgreich, aber dann hat mir mein Rücken einen Strich durch die Rechnung gemacht, womit an eine Karriere als Tänzerin auch nicht mehr zu denken war. Auch Opernsängerin stand auf meiner Wunschliste, aber meine Stimme war hierfür zu klein. Ich habe mich dann gesanglich im Jazz und Pop weitergebildet und setze meine Stimme in musikalischen Stücken oft und gerne auf der Bühne ein.

Also wurden Sie dann ohne Umwege Schauspielerin?

Nicht direkt. Ich hatte mir nach der 10. Klasse in den Kopf gesetzt, zunächst einmal einen handfesten Beruf zu erlernen. Ich entschied mich für eine Ausbildung zur Krankenschwester und war zwei Jahre lang Schwestern-schülerin in Erfurt. Ein echter Knochenjob, für den ich konstitutionell dann doch nicht so geeignet war. Das war ohnehin eine schwierige Zeit. Ich war 16 Jahre alt, als die Mauer fiel und fühlte mich erst einmal sehr orientierungslos.

Und dann?

Dann habe ich mich in Leipzig beworben und hatte das Glück, direkt auf Anhieb auf der Schauspielschule in Leipzig angenommen zu werden. Anschließend spielte ich am Schauspiel Leipzig und beim Deutsch-Sorbischen Volkstheater in Bautzen. Mit 22 Jahren bekam ich ein Engagement in München am Bayerischen Staatsschau-spiel und die Hauptrolle in „Weiße Ehe“ von Tadeusz Różewicz. So habe ich meine Leidenschaft doch zum Beruf gemacht. In meiner Münchener Zeit habe ich meine langjährige Freundin Anna Schudt kennengelernt, die heute mit dem Düsseldorfer Schauspieler Moritz Führ-mann verheiratet ist. Anna ist übrigens die Patentante unserer Tochter Carla.

Als Sie in München spielten, leitete René mit seiner Mutter Barbara die kleine Komödie im Max II und die Komödie im Bayerischen Hof. Sie kannten sich „aus der Szene“. Wann wurde mehr daraus?

Das war viele Jahre später, hier in Düsseldorf. Ich habe 2004 ein Gastengagement in Düsseldorf bekommen. Bis es dann funkte, dauerte es noch bis 2006. Ich bin dann noch bis 2010 zwischen Düsseldorf und München hin- und hergependelt, weil ich auch noch in München Theater spielte.

Und 2010 sind Sie dann Wahl-Düsseldorferin geworden?

Ich hatte anfangs schon etwas Sehnsucht nach München. Aber ich bin mit einem waschechten Rheinländer zusammen, der mir hier alles sehr schmackhaft gemacht hat. Außerdem haben wir hier einen großen Freundeskreis, auch durch die Kinder. Ich habe Düsseldorf mittlerweile richtig liebgewonnen und finde, dass die Stadt viel zu bieten hat und auch viel für Familien tut.

Haben Sie Lieblingsorte?

Ich bin sehr gerne in Unterbilk, da habe ich auch einmal gewohnt, und in Flingern. Mit den Kindern halte ich mich natürlich aktuell viel in Oberkassel auf. Und ganz praktisch ist, dass das Schauspielhaus eine Probebühne in Oberkassel hat. Ich liebe den Rhein, bin oft an den Rheinwiesen, gehe gerne ins Café de France, ins Brixx, zu Hülsmann und ins Emilios Deli am Belsenplatz. Das ist ein perfektes Café, wenn man mit Kindern unterwegs ist.

Für Ihre darstellerischen Leistungen am Staatsschau-spiel wurden Sie im Jahr 2000 mit dem Bayerischen Kunstförderpreis im Bereich Darstellende Kunst und in den beiden folgenden Jahren mit dem Kurt-Meisel-Preis ausgezeichnet. Suchen Sie sich gerne anspruchsvolle Rollen aus und tendieren Sie eher zum Theater oder zum Film?

Früher lag mein Schwerpunkt eindeutig auf der Bühnenarbeit, heute mache ich beides gleich gerne, vertone aber auch sehr gerne Hörbücher und arbeite als Synchronsprecherin. Ich möchte einfach so vielseitig wie möglich arbeiten. In letzter Zeit habe ich in vielen Krimis und Komödien im Fernsehen mitgespielt und freue mich darüber, dass mich so viele Regisseure anfragen. Anspruchsvoll ist natürlich auch die Theaterarbeit. Auf der Bühne verausgabe ich mich, auch körperlich. Für das Stück „Istanbul“, das noch bis Juli in Bochum gespielt wird, musste ich türkische Lieder lernen. Seitdem habe ich einen Riesenrespekt vor der Sprache und finde sie auch sehr schön.

Was würden Sie gerne machen, wenn der Tag mehr als 24 Stunden hätte?

Ich würde gerne Gesangsunterricht nehmen und mehr Yoga machen.

Ihre Eltern haben in der Komödie „Blütenträume“ vor einigen Jahren zusammen auf der Bühne im Theater an der Kö gestanden. Möchten Sie auch einmal mit René zusammenarbeiten?

Ich kenne das ja aus meiner Kindheit, kann aber rückblickend auch sehr gut verstehen, dass meine Eltern sich bei der Arbeit mit ihren Nachnamen ansprachen. Ich habe eine Zusammenarbeit mit René noch nicht getestet, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen.

Kurzvita

„Schauspieltechniken fördern die Persönlichkeit“

Interview mit Katja Henkel, Gründerin der Schauspielschule NEPUMUCK

von Evelin Theisen

Düsseldorf kann als Theaterstadt auf große Namen zurückblicken. Gustaf Gründgens fällt jedem gleich ein. Insidern sind auch Louise Dumont und Gustav Lindemann als Mitbegründer des Düsseldorfer Schauspielhauses, das heute zu den wichtigsten Sprechtheatern in Nordrhein-Westfalen und im deutschsprachigen Raum zählt, noch ein Begriff. Wie kamen Sie 2006 darauf, eine Schauspielschule für Kinder zu gründen?

Dumont und Lindemann gründeten 1905 nicht nur das Schauspielhaus, sondern auch die „Theaterakademie“ und die spätere „Hochschule für Bühnenkunst“. Aber mir ging es nie darum, Schauspieler auszubilden. Mit meiner Schauspielschule NEPUMUCK wollte ich Schüler auf spielerische Art und Weise in ihrer Persönlichkeits-entwicklung unterstützen. In einer Schauspielschule lernen sie in Übungen und Rollenspielen, wie man sich in bestimmten Situationen verhalten und im Alltag behaupten kann. Wer auf der Bühne steht und vor einem Publikum spricht, lernt zum Beispiel seine Hemmungen abzubauen und sich optimal zu präsentieren. Das stärkt das Selbstbewusstsein. Und warum ich NEPUMUCK genau im März vor 12 Jahren gründete, lag daran, dass ich meine Tochter Celina, die damals ein sehr schüchternes 5-jähriges Mädchen war, in einer Schauspielschule an-melden wollte und feststellte, dass es keine einzige für Kinder in Düsseldorf gab.

Wie alt war Ihre erste Zielgruppe?

Die ersten Kurse richteten sich an Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren. In den vergangenen Jahren sind die Schüler mit uns gewachsen. Mit dem Ausbau der Kursangebote wurde aus einer Kinderschauspielschule eine Schauspielschule für Kinder, Jugendliche und seit 2010 auch für Erwachsene. Und mit dem Umzug 2014 auf die Kaiserswerther Straße, Ecke Nordstraße, haben wir mit 400 Quadratmetern und einer großen Bühne alle Möglichkeiten.

Was vermitteln Sie in den Erwachsenenkursen?

Schauspieltraining oder wie es heute heißt „Theatercoaching“ ist die Verbindung von Schauspiel und Persönlichkeitsentwicklung. In unseren „After Work“-Kursen oder auch in Workshops geben wir den Teilnehmern die Möglichkeit, Fähigkeiten zu entwickeln, die für ihre beruflichen oder privaten Ziele nützlich sind. Übungen zu den Themen Präsenz, Körpersprache, Stimme und Status verleihen mehr Sicherheit im Umgang mit Menschen und mehr Ausdrucksfähigkeit bei Vorträgen oder Präsentationen. Die Teilnehmer erfahren aber auch, wie sie ihre Wahrnehmung bei sich und anderen schärfen. Wie sie ihre Wirkung auf andere steuern und erhöhen. Wie sie ihre Stimme professionell und wirkungsvoll einsetzen sowie ihre Präsenz und auch Schlagfertigkeit erhöhen. Schauspieltechniken fördern die Persönlichkeit und man lernt dadurch Dinge, die nicht nur für die Bühne, sondern auch für den Alltag und den Beruf wichtig sind.

Welche Ziele verfolgen Ihre erwachsenen Theatercoaching-Schüler?

Die Ziele und Wünsche der erwachsenen Kursteilnehmer sind ganz unterschiedlich. Der Wunsch, vor Kunden selbstsicher und überzeugend aufzutreten, wird immer wieder genannt oder aber auch „heikle“ Gesprächssituationen und schwierige Verhandlungen souverän zu meistern und die eigene Position dabei klar zu verteidigen. Viele kommen auch zu uns, weil sie ihre Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten verbessern möchten. Wir coachen die Teilnehmer so, dass sie sich am Ende des Kurses sicher fühlen, vor einer kleineren oder auch größeren Gruppe von Menschen zu sprechen und etwas zu präsentieren. Und sie fühlen sich sicher, weil sie lernen, ihre Körpersprache und Stimme so einzusetzen, dass sie eine authentische, begeisternde und überzeugende Wirkung erzielen.

Inwieweit können auch Firmen von Ihren Mitarbeiterseminaren profitieren?

Das größte Potenzial eines Unternehmens liegt in gut ausgebildeten Mitarbeitern. Erfahrung und fachliche Kompetenz spielen dabei eine große Rolle, aber gerade im Umgang mit Kunden und Kollegen sind soziale Kompetenzen, die so genannten Soft Skills, von ebenso großer Bedeutung. Im Bereich Kommunikation, (Selbst-) Präsentation und Gesprächsführung spielen Stimme, Sprache, Auftritt und Präsenz eine wichtige Rolle. Des-halb sind Übungen aus dem Schauspieltraining gerade für Unternehmen sehr effizient und nachhaltig. Sich „gut zu präsentieren“ gehört heutzutage im Berufsleben dazu, und ein gutes Schauspieltraining kann einen großen Beitrag dazu leisten.

Wie gehen Sie bei einem Mitarbeiterseminar vor? Wo liegen die Schwerpunkte?

So pauschal kann man das gar nicht sagen – das hängt von den Wünschen des Kunden ab. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass in jedem Schauspieltraining viel mit Improvisationen gearbeitet wird. Viele Menschen suchen Sicherheit in immer gleichen Mustern für Kommunikation und Problemlösungen. Beim Improvisieren wer-den eingefahrene Kommunikationsstrukturen sichtbar, unmittelbar erfahrbar und reflektiert. Ohne Erfolgsdruck werden neue Wege des Handelns erprobt und das Verhalten in die eigene kreative Kraft gestärkt. Das Improvisationstheater bietet somit eine umfassende Toolbox, um schnell in Rollen zu schlüpfen – auch in solche, die wir nie zuvor gespielt haben oder für möglich gehalten hätten. Das bedeutet nicht nur eine Erweiterung im Denken und Handeln, sondern es trainiert auch unsere Körpersprache und das freie Sprechen vor Gruppen.

Bestehen auch Kontakte zu Düsseldorfer Theatern?

Dank der Kooperationsbereitschaft vom Theater an der Kö und der Komödie Düsseldorf besteht die Möglichkeit, dass einige Kurse anlässlich unserer Theatermatinee unter professionellen Bedingungen und vor großem Publikum auftreten können. Das ist schon etwas ganz Besonderes.

Bereiten Sie Kinder und Jugendliche denn auch auf eine Schauspielerkarriere vor?

Nicht alle wollen gleich zum Theater oder Film. Viele Kin-der und Jugendliche wollen einfach mehr über sich, ihre Körpersprache und ihre Ausdrucksmöglichkeiten lernen. Was sie auf jeden Fall lernen, ist ihre Phantasie einzusetzen, kreativ zu sein, sich zu konzentrieren und natürlich auch sich klar und deutlich auszudrücken. Einige junge Theaterschüler nutzen die Kurse bei NEPUMUCK aber auch, um sich ganz gezielt auf eine spätere Schauspielerkarriere vorzubereiten. Anna Platen war zum Beispiel jahrelang bei mir Schülerin. Aktuell steht sie in Ingmar Bergmans „Nach der Probe“ im Düsseldorfer Schauspielhaus auf der Bühne.

Kurzvita

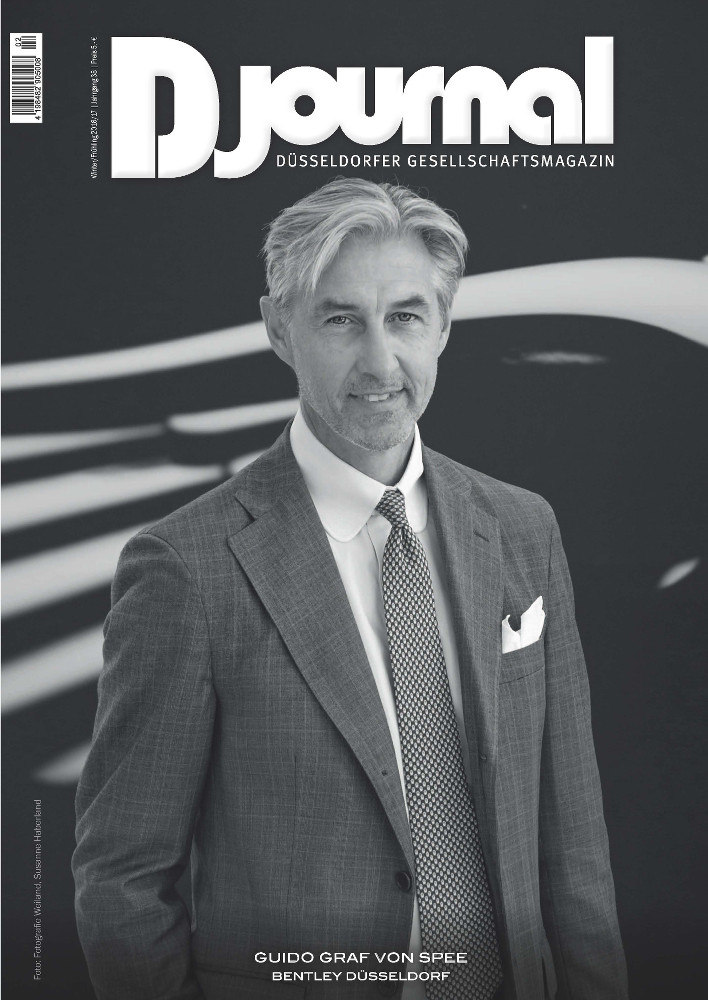

Das Portrait: Guido Graf von Spee

Am 6. Februar 1967, einem Rosenmontag, wurde ich als letztes von drei Geschwistern in Remagen geboren. Heute eher ungewöhnlich, war der Name Guido damals schwer in Mode. Meine alten Freunde nennen mich Gigi. Das hilft.

Meine Jugend erlebte ich unbeschwert auf dem elterlichen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb in Ahrenthal bei Sinzig. Nach quälenden Jahren der Schulzeit hielt ich, für alle überraschend, das Reifezeugnis in der Hand.

Es folgte die Bundeswehr in Essen und dann ging es zum ersten Mal nach Düsseldorf. Hier sollte mir eine Ausbildung bei der Lampe Bank weitere Erleuchtung bringen. Ein traditionsreiches Privatbankhaus mit tadellosem Ruf, doch so richtig gezündet hat das Thema bei mir nicht. Durchgebissen durch Buchungen und Kassenbelege folgten drei lustige aber leider fruchtlose Jahre des VWL Studiums in Mainz. Ohne Abschluss aber trotzdem frohen Mutes und dem unbedingten Willen irgendetwas an irgendjemanden verkaufen zu wollen, zog ich nach München.

Nach vier Jahren im Vertrieb eines Verlages in München riet mir dann ein Freund meines Vaters, da ich doch so viel Interesse an Autos hätte, warum ich mein Hobby nicht zum Beruf machen wolle. Diese initiale Weisheit kam an und passte gut, zumal der Verlag nach Ostdeutschland umzog und ich als rheinischer Wahl-Bayer dort nicht unbedingt hin wollte.

Schon kurz darauf, im September 1999, fuhr ich jobsuchend zur Internationalen Automobilausstellung nach Frankfurt. Dort lernte ich eher zufällig die Eigentümer von Auto-König aus Anzing bei München kennen. Zu dieser Zeit war dies eines der führenden Häuser in Europa für Luxusautos aller Art. Knapp vier Wochen später ging es, nicht ganz ohne Respekt vor der neuen Aufgabe, los. Die Zeit dort war sehr lehrreich und ich habe sie bis heute in guter Erinnerung.

2002 holten mich die weit reichenden Hände von Robert Rademacher zur Gottfried Schultz Gruppe nach Düsseldorf. Die Aufgabe war, dort einen Bentley-Standort aufzubauen und bitte zum Erfolg zu führen. Ich bin ihm bis heute dankbar für diese Idee – und dass er sich getraut hat mich einzustellen. Mittlerweile führe ich das Haus seit 15 Jahren und konnte den Betrieb zum zweiterfolgreichsten in Europa machen. Vor vier Jahren bekamen wir mit Bugatti eine weitere Marke aus dem Volkswagen Konzern hinzu, mit der wir weltweit äußerst erfolgreich unterwegs sind.

Ich lebe mit meiner Frau Tessa und unseren Jungs Philipp (7) und Theo (5) im Düsseldorfer Norden. Im Sommer liebe ich es, meine Oldtimer zu fahren und im Winter freut sich das Herz auf die Jagdsaison. Dazwischen genieße ich Architektur, Kunst und unseren lebendigen Familienalltag. Sport kommt meistens zu kurz, es sei denn die Tatsache, dass ich meine Söhne zum Fußball bringe und ab und an mit ihnen ein Spiel der Fortuna anschaue, zählt dazu.

Natürlich habe ich für all diese schönen, privaten Dinge zu wenig Zeit. Niemand, der Autos verkauft hat viel Zeit – doch das hat mir der Freund meines Vaters damals nicht gesagt …

In São Paulo geboren … in Düsseldorf zu Hause

von Hernani Soares de Silva

Die Herausforderung, in einem fremden Land zu leben, war schon immer ein präsentes Thema in meiner Familie. Seit 10 Jahren verheiratet, Eltern eines liebenswerten fünfjährigen Jungen, ist das jetzt das zweite Mal, dass wir außerhalb Brasiliens leben.

Das erste Mal war 2008 mit 28 Jahren, als ich für eine große Amerikanische Bank arbeitete. Den Wunsch nach einem Auslandsaufenthalt habe ich meinen Arbeitgebern gegenüber immer kommuniziert, da es in meinen Augen eine große kulturelle Bereicherung wäre. Und ich sah es als Chance, mich auf die Herausforderung einer globalen Zukunft vorzubereiten, der ich im Laufe meiner Karriere begegnen würde. Als dann endlich die Möglichkeit kam, erkannte ich trotz umfangreicher Lektüre und großer Lust, dass es keine einfache Entscheidung werden würde. Der Weg würde mich nach Schweden (Stockholm) führen, wohin die Bank zu expandieren plante. Wie würde ich mich in einem so fremden Land anpassen, vor allem dem Wetter, dem strengen Winter und den damit verbundenen Veränderungen?

Mit der Familie einen Umzug in ein fremdes Land zu organisieren, ist nie eine leichte Aufgabe. Auch wenn sowohl das professionelle wie das persönliche Leben dadurch bereichert werden, gibt es dennoch Fragen, die diskutiert werden müssen, unter anderem die Beschäftigung des Ehepartners zum Beispiel. Zu dem Zeitpunkt hatten wir noch keine Kinder, was uns die Entscheidung leichter machte, jedoch nicht weniger anspruchsvoll. Nach unendlichen Recherchen über alle möglichen Themen entschieden wir uns, die Herausforderung gemeinsam anzugehen und verließen Brasilien bereits 45 Tage nach der Bestätigung des Vertrages. Und wir trafen die richtige Entscheidung.

Es war eine extrem bereichernde Zeit, tolle Erfahrung und Möglichkeit, eine ganz andere Wirtschaft kennen zu lernen, die so beständig und vorhersehbar mit Veränderungen umgeht. Schweden ist auf einem komplett anderen Niveau - verglichen mit den Problemen, der Struktur und der Wirtschaft meines Landes. Meine Frau hatte nach 6 Monaten eine Stelle gefunden. Ein Vorteil, nach Schweden gezogen zu sein, war der Lernprozess, uns in einem neuen Land einzuleben. Das hat uns als frisch verheiratetes Paar sehr viel nähergebracht. Wir reisten, lernten viele neue Orte kennen, genossenen den schwedischen Winter (in Brasilien beträgt die jährliche Durchschnittstemperatur 23°C) und bewunderten Schwedens natürliche und architektonische Schönheit.

Mit der schweren Wirtschaftskrise Ende 2008/09 mussten leider so manche Zukunftsvisionen überdacht werden. Ein Jahr nach unserer Ankunft entschied sich die Bank, ihre Anteile in Schweden zu verkaufen und somit änderte sich wieder alles. Wir zogen zurück nach Brasilien und führten unsere Karrieren dort weiter. Aber wir hatten viel mitgenommen aus einer wichtigen Zeit unseres Lebens und waren uns sicher, dass wir weitere Erfahrungen in Europa sammeln wollten. So redeten wir oft über die Möglichkeit, für einen längeren Zeitraum zurückzukehren.

Mitte 2016 kam die erhoffte Möglichkeit. Diesmal wurde meine Frau eingeladen, eine Position im Management ihres deutschen Arbeitgebers aus der chemischen Industrie mit Sitz in Krefeld anzutreten. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die deutsche Kultur für sie nichts Neues war, da sie deutsche Vorfahren hat und auch immer bei deutschen Unternehmen in Brasilien gearbeitet hat. Zudem lebte sie bereits während ihrer Jugend hier, weil ihr Vater aufgrund seiner Tätigkeit in der Automobilbranche zum Hauptsitz seines Arbeitgebers nach Süddeutschland geschickt wurde. Dies machte es uns deutlich leichter, und es war anders als beim ersten internationalen Umzug. Jetzt kannte zumindest einer von uns die Sprache und Kultur des Landes. Aber es kam ein neuer Aspekt hinzu: Wir hatten inzwischen ein Kind. Monatelang überlegten wir. Pro & Contra, Auswirkungen auf die Karriere, Familie, Freundschaften wurden detailliert besprochen. Verschiedene Szenarien haben wir analysiert. Am Ende gab es jedoch 4 ausschlaggebende Faktoren für unsere Entscheidung: Lebensqualität, Sicherheit, neue professionelle und persönliche Herausforderungen und vor allem die wirtschaftliche Situation Brasiliens.

Die brasilianische Wirtschaft machte gerade eine schwere Krise durch, die dazu noch starke Auswirkungen auf die Kriminalitätsrate hatte. Erste Anzeichen für diese Krise gab es bereits Ende 2014. Sie wurde von einer politischen Krise begleitet und verstärkt, was in Demonstrationen gegen den Staat überall im Land mündete. Dilma Rousseff, damalige Präsidentin, wurde Ende 2016 durch ein Amtsenthebungsverfahren entlassen und ihr Vizepräsident, Michel Temmer, übernahm die Regierung. Eine der Charakteristika dieser Krise war die starke wirtschaftliche Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt ging in zwei aufeinander folgenden Jahren drastisch zurück. Die Wirtschaft schrumpfte um 3,8% in 2015 und um 3,6% in 2016. Die Arbeitslosenrate erreichte im März 2017 ihren Höhepunkt mit 13,6%, was mehr als 14 Millionen Arbeitslosen entspricht. Es war wirklich an der Zeit, neue Herausforderungen zu

Im November 2016 besuchten wir Düsseldorf und die Region in Begleitung einer Beratung zum ersten Mal. Falls es noch irgendwelche Bedenken gab, waren diese nach 8 Tagen, in denen wir die Stadt kennenlernten, verschwunden. Wir waren von der Architektur und der internationalen Atmosphäre begeistert. Die Entscheidung für Düsseldorf war endgültig getroffen.

Seit April 2017 leben wir nun in Meerbusch. Das ist zwar nur 7 Monate her, die waren allerdings sehr intensiv und brachten viel Neues mit sich. Jede Reise mit dem Zug oder dem Bus zeigt uns weitere Aspekte dieser wunderschönen Region. Ein Restaurantbesuch, ein typisches Gericht, ein Gespräch im Café (die zahlreich und sehr gut sind), ein Spaziergang im Park, ein Besuch im Museum, ein Fußballspiel - all das ist neu und Teil spannender Erlebnisse, die uns als Individuen in Deutschland wachsen lassen.

Allerdings werden die Herausforderungen in so kurzer Zeit immer größer. Angefangen bei der Sprache (bei der selbst Einheimische den Schwierigkeitsgrad hoch einschätzen), dem Einkauf im Supermarkt (weil die ja nicht rund um die Uhr geöffnet haben, wie in Brasilien) bis hin zur Notwenigkeit, die Führerscheinprüfung noch einmal abzulegen (es ist schon 20 Jahre her, dass ich meinen in Brasilien gemacht habe). Wir akzeptieren aber, dass dies ein Teil der Integration in die Gesellschaft ist. Wir sind glücklich, fühlen uns sehr gut aufgenommen und wohl mit den Beziehungen, die wir in dieser Zeit bereits aufgebaut haben.

Ich möchte an dieser Stelle hervorheben, dass diese herzliche Aufnahme uns positiv überrascht hat, da wir aufgrund unserer vorangegangenen Recherche wirklich etwas anderes erwartet hatten. Wir wollten aber gerne mitten unter den Deutschen leben, ihre Kultur und Bräuche teilen. So war es die richtige Entscheidung, und wir haben nun viele Kollegen, die uns jederzeit ihre Hilfe anbieten. Außerdem lernen wir andere Werte kennen, die verschieden zu denen unseres Landes sind.

Deswegen der Geheimtipp: Leben um zu lernen!

Nach dieser Maxime lebend haben wir uns auch für einen deutschen Kindergarten entschieden und gegen einen internationalen, dessen Curriculum und Pädagogik wir aus Brasilien gewohnt wären. Auch dies erweist sich jeden Tag als eine sehr gute Entscheidung. Unser Sohn wurde wunderbar aufgenommen und integriert sich bestens in der Schule und der Kultur. Wir haben neue Freundschaften gefunden. Das hilft gegen die Sehnsucht nach unseren Freunden und der Familie, die wir in Brasilien zurückgelassen haben. Die deutsche Leidenschaft für den Fußball hat uns ebenfalls überrascht. Wir Brasilianer werden mit Liebe zum vererbten Team geboren und weltweit als ein Volk gesehen, das diese Sportart vielleicht am meisten verehrt. Jedoch merken wir hier keinen großen Unterschied. Ich habe viele Spiele besucht, und die deutsche Leidenschaft ähnelt sehr der brasilianischen, jedoch werde ich in diesem Bericht sicherlich keinen Kommentar zum 7:1 bei der WM 2014 geben...

Nach 7 Monaten fällt unser Fazit also sehr positiv aus: Wir passen uns weiterhin an und suchen nach neuen Herausforderungen. Wir sind uns jederzeit sicher, die richtige Entscheidung getroffen zu haben und wir sind bereit, den Winter in der Region von Düsseldorf zu erleben - aber natürlich nicht ohne den brasilianischen Sommer doch ein bisschen zu vermissen...

Kurzvita

„Wichtig ist der Ausbau menschlicher Kontakte“

Interview mit Dr. Alexander Schröder-Frerkes

von Siegmar Rothstein

Sie sind seit etwa zehn Jahren Chairman der Amerikanischen Handelskammer (Amcham) der NRW Abteilung. Welche Aufgaben hat Amcham? Welche Ziele werden verfolgt?

Amcham ist die zweitälteste bilaterale Handelskammer der Welt. Sie ist seit 115 Jahren in Deutschland und vertritt in erster Linie die Interessen der amerikanischen Unternehmen in Deutschland. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich das Aufgabenspektrum erweitert. Amcham sieht nun auch ihre Aufgabe in der Pflege der deutsch-amerikanischen Beziehungen im wirtschaftlichen Bereich. Wichtig ist der Ausbau der menschlichen Kontakte. Hierzu haben die vielen amerikanischen Soldaten beigetragen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland stationiert waren. Sie gingen in die USA zurück und haben sehr positiv über Deutschland berichtet. Nachdem die Soldaten nicht mehr in Deutschland sind, pflegen wir den Austausch von Schülern, Studenten und auch Berufstätigen.

Das Magazin Economist sieht in Amcham den effektivsten Lobbyisten in Brüssel. Wie wird diese Handelskammer tätig?

Dieses Kompliment ist neu für mich, freut mich aber. Amcham in Deutschland fördert an sich nur die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Aber auch die anderen Staaten Europas haben bilaterale Beziehungen zu Amerika. Wir haben uns entschlossen, die Aktivitäten aller Amchams in Europa zu bündeln, um gemeinsam im europäischen Bereich aktiv zu werden. Hierbei haben wir offenbar einen guten Eindruck gemacht. Die überwiegende Gesetzgebung kommt schließlich aus Brüssel und wird in den Einzelstaaten lediglich umgesetzt.

Hat die Wahl des amerikanischen Präsidenten Donald Trump Auswirkungen auf die Arbeit der Amerikanischen Handelskammer in Düsseldorf?

Das Verhalten des amerikanischen Präsidenten ist ungewöhnlich, es entspricht nicht unserer politischen Kultur. Die Stimmung ist daher nicht besonders gut und es ist schwierig, sich für amerikanische Belange einzusetzen. Amcham macht sich daher Sorgen über das Aufschaukeln von Konflikten. Die AmCham bekommt jetzt auch viel positives Feedback. Wir sehen uns bestärkt in der Einschätzung, dass gerade in Zeiten, in denen es auf der politischen Ebene schwerer wird, die Aufgabe der Wirtschafts- und Gesellschaftsinstitutionen umso wichtiger wird.

Schadet die Politik Donald Trumps bestimmten Unternehmen in Deutschland, vielleicht auch solchen in Düsseldorf?

Die Absicht, amerikanische Schutzzölle zu erheben, wird offenbar zur Zeit nicht verfolgt. Das ist auch mein gegenwärtiger Kenntnisstand. Die Einführung eines Schutzzolls (Border Tax) hätte auch den USA geschadet. Er macht auch amerikanische Waren teurer. Die Überlegung, eigene Unternehmen dadurch zu schützen, dass man ausländische Konkurrenz draußen hält, funktioniert nicht. Dazu sind die Unternehmen international zu stark miteinander verflochten. Border Tax oder andere protektionistische Maßnahmen wären für Deutschland als Exportland eine Katastrophe. Sie würden auch Düsseldorfer Unternehmen betreffen. Bisher ist aber außer verbalen Attacken nichts geschehen. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und den USA sind hervorragend.

Die Amerikanische Handelskammer gehört zu den Befürwortern eines transatlantischen Freihandelsabkommen (TTIP). Gibt es noch eine Chance, die Länder der Europäischen Union und der USA zu einer Freihandelszone zu vereinen? Warum konnte man sich nicht einigen?

Es gibt Anzeichen, dass diese Freihandelszone noch nicht gestorben ist, jedenfalls hat sie der amerikanische Präsident bisher nicht für tot erklärt. Er will lediglich neu verhandeln. Man glaubt aber nicht, dass es in den nächsten zwei bis drei Jahren gelingt. An sich müsste es zu einer solchen Freihandelszone kommen. Obwohl Deutschland am meisten von TTIP profitieren würde, hat es maßgeblich zum Scheitern beigetragen. Das ist absurd, denn für uns als Exportland ist es äußerst wichtig, dass wir Zugang zu den Märkten und verlässliche Industriestandards haben. Amerika hat einen sehr großen Binnenmarkt, es ist nicht so sehr wie wir auf Exporte angewiesen. Angefangen von der Diskussion über das Chlorhühnchen bis zu Bedenken, dass amerikanische Konzerne die Demokratie in Deutschland geradezu gefährden, haben die Deutschen ablehnend und falsch argumentiert. Sie haben sich gegen den beabsichtigten Investitionsschutz gewehrt, obwohl er in vielen anderen Abkommen enthalten ist. Sie haben die Schiedsklauseln abgelehnt, obwohl sie im Einzelfall viel praktischer und kostengünstiger als Gerichtsentscheidungen sind. Schließlich entstand eine ablehnende Grundstimmung und die Politik hat sich der negativen Argumentation angeschlossen. Das ist äußerst bedauerlich, da Freihandel in der Vergangenheit stets zu wirtschaftlichem Wohlstand der beteiligten Länder geführt hat.

Zwar war das Verhältnis zwischen den amerikanischen Präsidenten und den deutschen Bundeskanzlern in der Vergangenheit nicht immer frei von Spannung, gegenwärtig haben sich die Beziehungen aber erheblich verschlechtert. Zahlreiche Beobachter halten sie sogar für zerrüttet. Gibt es Hoffnung auf Verbesserung oder bleibt die Situation mindestens so lange, wie Trump Präsident der USA ist?

Diese Frage ist ganz schwer zu beantworten. Das Verhältnis auf der obersten politischen Ebene war schon besser. Wir müssen mit Donald Trump leben, er wurde demokratisch gewählt. Die gegenwärtige nicht erfreuliche Stimmung wird aber überbewertet. Entscheidend ist, dass das darunter liegende Geflecht von besonders guten wirtschaftlichen und menschlichen Beziehungen nicht beeinträchtigt ist.

Gelegentlich wird sogar befürchtet, dass Trump zu der an sich längst überwundenen amerikanischen Politik des Isolationismus zurück finden könnte. Teilen Sie solche Befürchtungen? Jedenfalls könnte es für Europa und natürlich auch für Deutschland nachteilig sein, wenn die USA uns den Rücken zukehren. Hätten sich die USA nach dem Ersten Weltkrieg nicht bewusst von europäischen Angelegenheiten abgewandt und sich stattdessen wie nach dem Zweiten Weltkrieg in die europäische Politik eingeschaltet, hätte Europa und vor allem Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg wahrscheinlich eine bessere Entwicklung genommen.

Das kann ich nur unterstreichen. Jede Form von Isolationismus macht keinen Sinn. In den USA sehe ich diese Gefahr nicht. Sollte ein amerikanischer Präsident derartige Pläne haben, würde das amerikanische System der Gewaltenteilung, den Checks and Balances, diese durchkreuzen. Trotz der großen Machtfülle, die die Verfassung dem amerikanischen Präsidenten zubilligt, kann er die Politik nicht allein gestalten. Bereits im ersten Jahr der Präsidentschaft Trumps hat es Gegenbewegungen gegeben. So hat der Kongress die beabsichtigte Gesundheitsreform verhindert, die Gerichte haben die Abschottung gegen bestimmte Einwanderer eingeschränkt und bestimmte Städte halten sich noch an das vereinbarte Klimaabkommen, obwohl der amerikanische Präsident den Austritt erklärt hat.

Inzwischen wird Trump auch von republikanischen Senatoren kritisiert. Der ehemalige republikanische Präsident Georg W. Bush hat in einer eindrucksvollen Rede mit Trump abgerechnet. Namhafte Psychiater und Psychologen haben vernichtende Urteile abgegeben. Wird der amerikanische Präsident noch lange Donald Trump heißen?

Charakter und Auftreten Donald Trumps wurden in den USA schon diskutiert, bevor er überhaupt Präsident wurde. Man glaubte auch nicht, dass er Präsident würde. Es ist schwierig die Dauer seiner Präsidentschaft vorherzusagen. Im nächsten Jahr gibt es in den USA Wahlen zum Senat und Repräsentantenhaus. Wenn dann die Demokraten gewinnen, wird es für Trump schwieriger. Gegenwärtig hat er theoretisch noch die Mehrheit, obwohl er sich von seiner Partei entfernt hat.

Es ist auch keineswegs ausgemacht, dass nach Trump alles besser wird. Sein möglicher Nachfolger, der jetzige Vizepräsident, ist in seinen Sichtweisen und politischen Visionen für uns sogar noch problematischer.

Deutschland verdankt den USA nach dem Zweiten Weltkrieg sehr viel. Marshallplan, Überwindung der Berlinblockade, Unterstützung bei der Wiedervereinigung. Man kann den Eindruck gewinnen, dass dieses Verhalten der USA gänzlich vergessen wird, wenn Kritik, auch wenn sie im Hinblick auf geführte Kriege und die Nahostpolitik berechtigt ist, geradezu in Antiamerikanismus umschlägt.

Den wachsenden Antiamerikanismus kann ich leider nur bestätigen. In meiner Generation war man noch dankbar. Man muss nicht ewig dankbar sein, aber man sollte sich doch vergegenwärtigen, dass wir es gerade den Amerikanern zu verdanken haben, vom Nationalsozialismus befreit worden zu sein. Ohne den Marshallplan hätte sich Deutschland wirtschaftlich nach dem Zweiten Weltkrieg so schnell nicht erholt. Deshalb müssen wir jedoch nicht unterwürfig sein. Wir müssen aber nicht oberlehrerhaft jeden Fehler der USA sofort an den Pranger stellen.

Wir haben unterschiedliche Sichtweisen. Für uns ist es unverständlich, dass jeder in den USA Waffen besitzen kann, für Amerikaner ist es unverständlich, dass man auf deutschen Autobahnen 300 Stundenkilometer fahren kann. Uns sollte immer wieder bewusst sein, dass vor allem die Politik der USA nach dem Zweiten Weltkrieg die Einführung unserer rechtstaatlichen Demokratie mit ihrer Werteordnung möglich gemacht hat. Daher empfehle ich einen offenen, partnerschaftlichen Umgang auf Augenhöhe, um die gemeinsamen Werte wie Demokratie, Freiheit und Gleichberechtigung zu schützen und weiterzuentwickeln.

Kurzvita

„Ich könnte den Beruf gar nicht ausüben ohne Hilfe von vielen Menschen“

Ein sehr persönliches Gespräch mit Opernsängerin und Weltstar Camilla Nylund

von Caroline Merz

Finnland, unendliche Weiten, Bäume und Wasser …. wir sind auf dem Schiff von Travemünde nach Helsinki. Dort treffe ich Anton Saris, Tenor und Ehemann von Camilla, und die Kinder Isabel und Mailin. Ich bin mit Mann und meinen Kindern Anastasia und Pamina unterwegs - gemeinsame Ferien in Finnland. „Es ist ein Abenteuer“, mit diesen Worten hat Camilla uns eingeladen. Seit Jahren machen wir gemeinsam Ferien, aber ich war noch nie so nah an ihrem Leben, denn das Privatleben hält sie so gut wie es geht unter Verschluss. Verständlich, bin ich doch mit einem der zur Zeit größten Weltstars am Sopranhimmel verabredet.

Nach der Ankunft und einem großen Hallo fahren wir nach Vaasa, eine schwedische Enklave in Finnland. Daher spricht die ganze Familie mehrere Sprachen fließend: finnisch, schwedisch, niederländisch (Anton ist Niederländer), englisch und natürlich deutsch. Seit Jahren lebt die Familie in Dresden.

Wir fahren gemeinsam ins grüne Nirgendwo und kommen nach Stunden und einem Ausflug über das Haus von Jan Sibelius – wunderschön - auf einem Feldweg an. Camilla, die mit mir fährt, ist aufgeregt. Sie fragt mich dauernd, ob ich weiß, was ich da jetzt bei ihr in der Wildnis mache. Wir lachen viel auf der Fahrt, haben uns wie immer jede Menge Neuigkeiten zu erzählen. Trauern über tote Kollegen, sprechen über die Erziehungsmethoden unserer fast erwachsenen Töchter Isabel und Anastasia und überlegen, was wir heute Abend essen und, dass die Kinder mit Anton angeln müssen.

Endlich sind wir da. Es ist ein sehr schönes Holzhaus mit einer riesigen Veranda und einem Saunahäuschen. Ihr Vater hat es selbst gebaut, die Mutter liebevoll eingerichtet. Der Blick auf die Ostsee ist spektakulär. Schnell wird uns Erstlingsfinnen klar, waschen gibt’s nur in der Ostsee oder im Saunahäuschen – und: man muss alles selber machen. Abwaschen mit Regenwasser, Heidelbeeren fürs Frühstück pflücken, im Wald steht ein Toilettenhäuschen mit Herzchen in der Tür und Donnerbalken. An der Tür ein Schild, Achtung vor Schlangen!

Camilla lacht herzlich über den Witz ihres Vaters an dem Häuschen, bei uns regen sich erste Zweifel. Pamina jedenfalls entschließt sich dazu, nur noch in die Heidelbeeren zu gehen, wir anderen sind noch unentschlossen. Und dann machen wir Abendessen. Es ist mittlerweile 23h. Aber so hell wie 18h., wir haben die Zeit gar nicht bemerkt. Nach dem Essen fallen die Kinder wie Tote ins Bett, unsere Männer natürlich auch, und so ist es wie immer, wir beide bleiben übrig.

Gewappnet mit einem Liter Tropenspray sitzen wir auf dem Steg und genießen die Ruhe, die Stechmücken, den Wein und die Landschaft. Wir haben selten solche Momente, fast ist es wie im Studium in Salzburg am Gaisberg.

Uns so begann auch unsere gemeinsame Geschichte. Dort haben wir uns kennenglernt, am Mozarteum zusammen studiert. Sie bei Prof. Illes und ich bei Prof. Lazarska. Wir haben uns von Anfang an gemocht: sie, die bildschöne blonde Finnin mit der edlen, lyrischen Traumstimme und ich, italienischer dunkler Typ mit einer angeborenen Theatralik. Also ein echtes Dreamteam. Komischerweise waren wir nie eifersüchtig aufeinander, vielleicht, weil wir schon damals zu unterschiedlich in den Fächern waren.

Einmal machten wir zusammen einen Wettbewerb in Italien. Das war definitiv unser lustigster Ausflug. Wir fuhren mit meinem Golf und der Mitkommilitonin Wilma Maller. Sie studierte bei Prof. Lipp. So war das Trio vollständig. Eine Lyrische, eine Dramatische und eine Kollorateuse. Wir hatten Bettwanzen, wir brachten in Sulmona die Männer zum Kochen, und wir kamen ins Finale. Und landeten später alle an der Staatsoper in Wien. Ich als erste mit viel Mozart in den Neunzigern, Wilma dann im Staatsopernchor, in dem sie bis heute ist. Und Camilla singt seit 10 Jahren regelmäßig die schönsten Partien in Wien.

Und trotzdem, wir beide wissen, was so ein Beruf kostet. Ich frage sie, wie sie das macht: 250 Tage im Jahr ist sie mindestens nicht zu Hause. Da leidet natürlich die ganze Familie unter der Abwesenheit. Aber Anton schmeißt den Laden. Dafür ist sie ihm unendlich dankbar.

„Weißt Du, ich könnte den Beruf gar nicht ausüben ohne Hilfe von vielen Menschen. Und da ist natürlich Anton. Er kann wegen meiner Karriere natürlich nicht so viel singen, und er hat viele Angebote. Aber wie sollen wir das machen? Einer muss ja bei den Kindern bleiben. Nur wegen Anton konnte und kann ich den Beruf so konzentriert ausüben. Und um die Welt jagen. Ich freue mich riesig auf nächstes Jahr New York, Galakonzert mit Jonas Kaufmann- schon jetzt restlos ausverkauft.

Und so geht es immer dahin. Die ganze Familie muss Rücksicht nehmen. Denn zu Hause brauche ich meine Ruhe und muss neue Rollen lernen. Und dann kommt alle 10 Minuten ein Kind ins Zimmer und will etwas von mir. Und dann die Abschiede. Jetzt ist Mailin 11 Jahre alt, langsam begreift sie meinen Beruf. Aber wie oft haben meine Kinder weinend dagestanden, wenn ich wieder weg musste. Oft muss ich mich fast zerreißen und hetze für einen Abend nach Dresden zu einer Schulfeier oder so. Ja, einfach ist das nicht, für keinen von uns. Ich bin deshalb auch oft sehr traurig.

Aber Singen ist mein Leben, es ist der schönste Beruf der Welt. Man kann in den Rollen auch selbst soviel erleben und sich ganz neu kennenlernen. Es macht einfach riesigen Spaß.“

„Na ja“, werfe ich ein, „wir haben auch viele Kollegen, für die ist das kein Spaß, vor allem wenn die Stimme nicht mehr so kann oder will. Und es gibt eine riesige Arbeitslosigkeit unter Opernsängern. Theater schließen, Orchester besetzen keine Stellen mehr nach etc.. Also ich rate fast niemandem mehr zu dem Beruf des Musikers, außer, er hat ein unfassbares Talent.“

Darin sind wir uns beide einig. Leicht ist der Beruf nicht, krank werden darf man auch nicht. ‚Dann wird Ersatz angefordert‘ - wir lachen – ‚nachher ist er womöglich besser, als man selbst ist …‘

Wir trinken unsere Gläser leer und schauen still auf die wunderschöne Stimmung der Ostsee. Es liegen noch tolle Ferien vor uns, da sind wir sicher. Und ich freue mich auf morgen. Da treffe ich zum ersten Mal ihre Familie und gehe in die Kirche, in der sie getauft wurde und geheiratet hat. Sie ist aus Holz, finnischem Holz, und ich bin froh, dass eine meiner nettesten Freundinnen auch aus diesem Holz geschnitzt ist. Bodenständig, lustig, klug und auf einer Wellenlänge. Es ist immer noch hell, als wir schlafen gehen, die Mücken habe uns trotz Tropenspray aufgefressen, der Wein ist getrunken, die Kinder träumen von Ferien im Astrid Lindgren Style, unsere Männer schnarchen schon seit Stunden …

Kurzvita