Helga Okan - Haute Couture, Wertschätzung, gesellschaftliches Engagement

Seit mehr als 40 Jahren steht die Unternehmerin und Designerin Helga Okan mit ihrer Marke PIO O‘KAN für Haute Couture in Düsseldorf. In ihrem exklusiven Atelier im Girardet-Haus an der Königsallee entstehen in Handarbeit maßgeschneiderte Kollektionen aus edlen, luxuriösen Materialien. Ihre Kundinnen kommen nicht nur aus Deutschland, sondern längst auch von weit her in die Modestadt Düsseldorf und wählen in ihrem Haute Couture Salon regelmäßig ihre Kollektion für die nächste Saison aus. Helga Okan liebt Düsseldorf, ist mit der Stadt seit Jahrzehnten tief verwurzelt. „In Düsseldorf finde ich alles, was das Leben lebenswert macht“, erklärt sie. „Ich mag die Leichtigkeit und die Offenheit der Menschen hier“. Zudem, so die Unternehmerin, gebe es in Düsseldorf sehr viele auf eine ganz selbstverständliche Weise gut gekleidete Frauen. Und sie freut sich natürlich, einen großen Teil die- ser Frauen zu ihren Kundinnen zählen zu dürfen.

Darüber hinaus ist es Helga Okan ein großes Anliegen, sich um eine erstklassige Ausbildung junger Menschen zu kümmern. Jedes Jahr vergibt PIO O‘KAN Couture drei bis vier Ausbildungsplätze an angehende MaßschneiderInnen und DesignerInnen. „Wir bekommen bei jeder Ausschreibung bis zu 100 Bewerbungen, denn es hat sich inzwischen herumgesprochen, dass die Ausbildung bei uns ein hervorragendes Sprungbrett ist, um Karriere zu machen“, berichtet sie. Wer bei PIO O‘KAN ausgebildet wurde, gehört nämlich zur Elite in der Modebranche. Seit Jahren kommen viele der Landes- und Bundessieger aus dem Düsseldorfer Haute Couture Salon.

Davon profitieren seit September vergangenen Jahres auch ihr Sohn Philippo und seine beiden Partner, Designer Hans-Werner Klein und Produktionsleiterin Mirjam Zwick, beide übrigens langjährige Mitarbeiter im Hause PIO O‘KAN. Ihre im Flagship-Store direkt neben dem Haute Couture Salon angebotene Prêt-à-Porter-Kollektion wird nämlich ausschließlich in Deutschland bei Produzenten gefertigt, die ihr Handwerk bei Helga Okan gelernt haben. Philippo Okan freut sich sehr, dass nicht nur viele Kundinnen seiner Mutter zusätzlich Stücke aus seiner Kollektion kaufen, sondern inzwischen auch neue Kundinnen – übrigens nicht nur aus Düsseldorf – den Weg in sein Geschäft gefunden haben. „Ich hoffe, dass unsere Prêt-à-Porter-Kollektion nach und nach bekannter wird, und wir die Umsätze weiter steigern können“, erklärt er. Auf dem Weg dahin konnte er erste Kooperationen mit einigen der besten Düsseldorfer Hotels vereinbaren, zudem wird die Kollektion im Sommer auf Messen gezeigt. Ohne die Unterstützung seiner Mutter, so der Jungunternehmer, seien diese frühen Erfolge nicht möglich gewesen.

„Wegen meiner Angst im Krieg habe ich mich immer mit Kinderliedern beruhigt. So wurde Singen mein ständiger Begleiter“

Interview mit der jungen kosovarischen Opernsängerin Elbenita Kajtazi

von Caroline Merz

Elbenita, von woher kommst Du?

Geboren wurde ich am 20.3.1991 in Mitrovica. Das ist eine Stadt, die heute in der Mitte getrennt ist. Die eine Seite ist serbisch, die andere albanisch. Das ist sehr traurig zu sehen. Auf der Brücke, die die beiden Teile verbindet, stehen immer noch die Kfor Truppen. Als ich klein war, haben wir hier am Fluss im Sommer gebadet. Heute sind beide Ufer streng bewacht.

Wie alt warst du bei Kriegsbeginn?

Ich war sechs Jahre alt und hatte drei kleinere Geschwister. Heute bin ich die Älteste von sieben Kindern. Damals auf der Flucht nach Albanien war ich sieben. Meine Mutter erwartete gerade das vierte Kind. Es war alles unfassbar. Ich erinnere mich leider täglich an Bilder, wie Leichen auf den Straßen, sterbende Kinder und immer waren diese Geräusche präsent, wie das Schießen der Gewehre und der Klang von explodierenden Granaten. Bis heute habe ich Albträume davon. Das vergisst man nie, glaube ich. Auf der Flucht nach Albanien sind wir von serbischen Milizen überfallen worden. Noch heute spüre ich an meinem Hals den Gewehrlauf, sie wollten Geld von meinem Vater. Dazu meine damals hochschwangere Mutter und meine kleinen Geschwister, die eiskalte Angst um meine Familie und natürlich auch um mein Leben - schrecklich. Zweimal ist so etwas auf der Flucht passiert.

Ihr seid damals nach Albanien geflohen?

Ja, nach Durres. Dort lebten wir in einem kleinen Zelt. Es war Sommer und schrecklich heiß. Es war so schwer, wenigstens sauberes Wasser für unsere Familie zu bekommen, vor allem für meine kleinen Schwestern und meine Mutter. Ich habe damals begriffen was es heißt, einfach nur sauberes Wasser zu haben. Unvorstellbar!

Dann ist deine kleine Schwester Nr.4 in Albanien geboren worden?

Ja, es war wie ein Wunder. Nach langen Monaten hatten wir schon jede Hoffnung auf Rettung und Rückkehr nach Hause aufgegeben. Und plötzlich hat Milosevic den Krieg beendet. Das war am 10.06.1999. Genau an diesem Tag wurde sie geboren. Meine Eltern gaben ihr den Namen Fitore. Das heißt Siegerin. Ein paar Tage später sind wir in den Kosovo zurückgekehrt. Es war fast alles zerstört, unser Hof dem Erdboden gleichgemacht. Wir mussten bei Null beginnen. Daher bin ich bis heute stolz auf meine Familie.

Wie bist du dann zur Musik, speziell zum Singen gekommen?

Durch meine Angst im Krieg. Ich habe mich immer mit Kinderliedern beruhigt. So wurde Singen mein ständiger Begleiter. Da ich eine schöne Stimme hatte, musste ich immer für alle singen. Mein Vater ist Erdkundelehrer. Während des Wiederaufbaus der Schulen sang ich bei allen Festivitäten. Mein erstes öffentliches Auftreten fand auch in besagter Schule statt. Ich habe ein Lied über den Krieg, die Angst der Kinder und für die toten Kinder gesungen. Den Text kenne ich immer noch auswendig. Mit 14 Jahren habe ich das erste Mal Maria Callas gehört. Da wusste ich, was ich werden wollte. Mit 18 Jahren habe ich dich (Caroline Merz) dann in Pristina kennen gelernt. Oh mein Gott, ich dachte damals, ich wäre schon in der Lage, alles zu singen. Doch dann hast du mir alles verboten, und ich habe ein Jahr nur Technik geübt. Es war sooooo schrecklich. Aber das wurde die notwendige Plattform für mein Singen heute. Wir hatten in Pristina ja fast gar nichts. Keine richtige Hochschule, keine Instrumente, keine Lehrer, keine Noten, kein Internet. Einfach nichts. Und niemand wollte Geld für so etwas ausgeben. Da ging es zuerst einmal um die Infrastruktur des Landes. Musik war schon Luxus. Die Musikschule war halb zerschossen und eine Ruine. Ich weiß noch, wie du mit uns Studenten über den Schutt gestiegen bist. Für dich war das ein Abenteuer, für uns Alltag.

Ja, das stimmt. Auch ich war entsetzt. Ich habe euch damals alle Noten dagelassen. Wir haben uns dann später - auch im November - in Albanien bei einem anderen Kurs wieder getroffen. Ihr Gesangsstudenten hattet eine internationale Einladung nach Amerika bekommen. Dort bist du besonders aufgefallen. Im Frühjahr konntest du schließlich nach Düsseldorf ausreisen.

Ja, in Amerika hatte ich das Glück, eine unglaublich engagierte Mäzenin kennen zu lernen: Vera Calabria. Sie hatte mir ein Vorsingen in Berlin ermöglicht. Du hast mich damals optimal darauf vorbereitet und den Flug bezahlt. Sonst wäre ich gar nicht dorthin gekommen. Und es hat sofort geklappt. So habe ich ein Stipendium an der Deutschen Oper Berlin bekommen. Es war wie ein Wunder mit meiner Lebensgeschichte. 2013 war also ein weiteres Schicksalsjahr. Ich blieb dort bis zum Sommer 2016. Im letzten Sommer war ich bereits bei den Salzburger Festspielen engagiert. Ich habe sogar eine mittelgroße Rolle neben Domingo gesungen, auch eine Konzertarie beim Abschlusskonzert. Es war phantastisch. Jetzt gehöre ich fest zum Ensemble des wunderschönen Aalto Theaters in Essen. Ich singe zurzeit die Pamina, die Proben für Liebestrank - Adina laufen auf Hochtouren. Demnächst kommen Gretel, Traviata, Liu und Musetta dazu. Auch Donna Anna und Lucia di Lammermoor stehen an. Ohne immer wieder ein ganz helles Licht am Ende des Tunnels hätte ich es nie dahin geschafft, wo ich jetzt stehe. Dafür bin ich unendlich dankbar. Meine Schwester Fitore möchte auch Musik studieren, Klavier. Vielleicht auch hier in Essen oder Düsseldorf. Wir werden sehen. Kind Nr. 7 ist mein einziger kleiner Bruder - der will lieber Fußballer werden.

„Herzkrankheiten sind in Deutschland die häufigste Todesursache"

Gespräch mit Prof. Dr. Paul-Reiner Körfer, Herzchirurg am Evangelischen Klinikum Niederrhein in Duisburg

von Dr. Paul Breuer

„Für mich gibt es nichts Schöneres, als am Herzen zu operieren“, meinte Prof. Dr. Paul-Reiner Körfer in unserem Gespräch im DJournal 4-2016 und dass er sozusagen mit Herzblut Herzchirurg sei. „Herzkrankheiten sind in Deutschland die häufigste Todesursache. 50.000 Menschen mit Herzinsuffizienz im Endstadium, allein davon 10.000 in NRW, stehen weniger als 300 Spenderherzen für eine Transplantation gegenüber“, so Prof. Körfer.

Es verwundert eigentlich nicht (oder schon?), dass der südafrikanische Herzchirurg Christiaan Barnard erst vor 50 Jahren die erste Herztransplantation vorgenommen hat. Dies möge der fehlenden technologischen Möglichkeit geschuldet sein. Aber auch ethische Bedenken haben den Fortschritt nicht unbedingt beschleunigt - bis heute. Der erste Patient, dem Barnard 1967 ein Herz transplantierte, überlebte 18 Tage. Der zweite Patient kurz danach schon 18 Monate. Durchschnittlich überlebten die ersten 100 Patienten allerdings nur 29 Tage. Barnard gelang 1974 eine erste, sogenannte „Huckepack“-Herzoperation. Er erbrachte dabei den Beweis, dass in der Brust des Menschen zwei Herzen gleichzeitig schlagen können – neben dem kranken auch ein von einem Organspender implantiertes Herz.

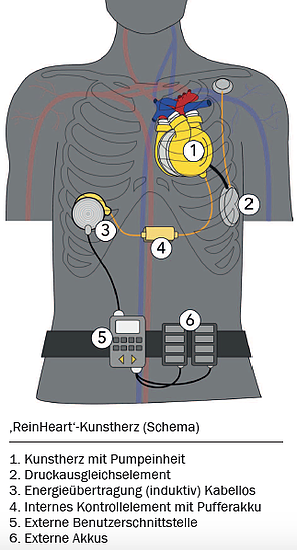

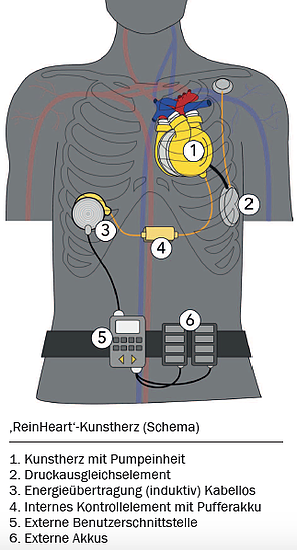

Prof. Dr. Paul-Reiner Körfer, einer der erfahrensten Herzchirurgen Deutschlands mit über 30.000 Operationen am Herzen, nahm die Herausforderung an. Mit welcher Leidenschaft der über 1,90 Meter große Mediziner das als Lebensaufgabe versteht, zeigt seine beeindruckende Vita. Über den aktuellen Stand der Kunstherztechnologie spricht er gerne: „Mechanische Kreislaufunterstützungssysteme lautet der Oberbegriff für alle Kunstherz- Systeme, die den Blutkreislauf unterstützen oder ersetzen“, erklärt er. Das nach ihm benannte ‚ReinHeart‘- Kunstherz kann ein Spenderherz aber noch nicht auf unbegrenzte Zeit ersetzen. Fünf Jahre soll es zunächst halten. Das kleinste und mit weniger als 800 Gramm leichteste Kunstherz der Welt befindet sich in der Testphase im Helmholz Institut, Aachen. Ein Team aus Ingenieuren und Naturwissenschaftlern am Institut für Angewandte Medizintechnik der Rheinisch-Westfälischen TH, zusammen mit Prof. Dr. Körfer und Prof. Dr. Gero Tenderich und seinem Team am Evangelischen Klinikum Niederrhein forschen zurzeit an einem Kunstherzen mit geräuschlosem Antrieb und dem Verzicht auf Schläuche durch die Haut.

|

„Wenn alles gut läuft, soll das ‚Rein- Heart‘ 2019/20 erstmals einem Menschen implantiert werden. Mit Ausnahme eines in den USA entwickelten Kunstherzens sind alle bisherigen zu groß und zu schwer, um vollimplantiert zu werden. Diese Patienten müssen einen lauten Antrieb am Körper mit sich tragen, der über fingerdicke Schläuche mit dem implantieren Herzen verbunden ist. Das Infektionsrisiko ist hierbei leider nicht zu unterschätzen“, so Prof. Körfer. „Der Patient trägt eine externe Energieversorgung (Batterie), wobei die Energie drahtlos über Magnetspulen (Induktion) übertragen wird. Die aufgeladene Batterie ermöglicht das Ablegen der externen Versorgungseinheit. Dadurch erreicht der Patient einen hohen Grad an Mobilität.“

Auf die Frage „Und wenn kein geeignetes Spenderherz gefunden wird?“ entgegnet er „Dann soll das ‚ReinHeart‘-Kunstherz eine Alternative zur Transplantation darstellen“ und ergänzt: „Die Phase der akuten Tierversuche wurde erfolgreich abgeschlossen. Aktuell laufen chronische Tierversuche. Das sind Versuchszeiten bis zu einer Woche. In zweitägigen Versuchen an Kälbern bewies die Pumpeneinheit bereits eine einwandfreie Funktion und Verträglichkeit mit dem lebenden Organismus.“

Die aktuelle Situation: Durch den akuten Mangel an Spenderherzen wächst die Warteliste. Viele Patienten sterben wegen einer Wartezeit von bis zu 24 Monaten. Eine echte Alternative für Patienten mit einer schweren Herzsuffizienz gibt es nicht, da vollständige Kunstherzen aktuell nur für die Überbrückung bis zur Transplantation ausgelegt sind. Das voll implantierbare Kunstherz aber kann nach der Explantation des natürlichen, schwerkranken Herzens die Funktion so lange übernehmen, bis sich ein gesundes Spenderherz findet. Es funktioniert wartungsfrei und kann über viele Jahre im Körper des Patienten schlagen. Das würde einen Durchbruch für die lebensrettende Therapie der schwerstkranken Herzpatienten bedeuten.

Prof. Dr. Körfer und die eigens gegründete ReinHeart TAH (Total Artificial Heart) GmbH mit Prof. Dr. Ing. Ulrich Steinseifer und Dr. Ing. Thomas Finocciaro könnten nach erfolgreichem Projektverlauf die klinischen Studien in nächster Zeit übernehmen. Das setzt allerdings voraus, dass finanzielle Mittel von der EU bereitgestellt werden. Die Landesmittel reichen bei weitem nicht aus, um das hochqualifizierte Personal zu halten. Engagierte private Sponsoren unterstützen bisher zu einem nicht unerheblichen Teil dieses erfolgversprechende Projekt.

Es ist eigentlich schwer nachzuvollziehen, dass sich nicht ausreichend Investoren finden, um diese faszinierende und bisher sehr erfolgreiche Entwicklung schneller zum Erfolg zu führen. Was wir in Deutschland benötigen, ist mehr Wagniskapital – ähnlich wie in den USA. Die Risikoabwägung von Investoren in erfolgversprechende Startups dauert hier leider noch viel zu lange. Dabei könnten mehr als 100.000 voll implantierbare Kunstherzen jährlich eingesetzt werden, wie eine Untersuchung der französischen Firma Carmat beziffert. Der Wettlauf zum voll implantierbaren Herzen in den USA und hier in Europa ist im vollen Gange. Noch dürfte ReinHeart die Nase vorn haben. Mehr qualifizierte Mitarbeiter müssten zusätzlich eingestellt werden, damit der Vorsprung aufrechterhalten werden kann.

„Ich hoffe auf ein baldiges Ende der Testphase mit Kälbern, um dann möglichst zeitnah eine europäische Zulassung des Kunstherzens zu erwirken“, meint Prof. Dr. Körfer. Es ist ihm zu wünschen. Der erste Schritt zur Erfüllung seines visionären Traumes wäre damit getan.

Kurzvita

„Immer wenn ich singe, bin ich auf eine besondere Art beseelt und glücklich“

Interview mit Marc Marshall, deutscher Sänger und Entertainer im Bereich Jazz, Pop und Klassik

von Evelin Theisen

Ihr Weg als Sänger und Entertainer hat Sie heute nach Düsseldorf geführt, und wir freuen uns, dass Sie uns Zeit für ein Gespräch schenken. Ihr Vater ist der bekannte Sänger Tony Marshall und Sie besitzen ebenfalls eine wunderbare Stimme, stammen also aus einer musikalischen Familie. Wie haben Sie Ihre Kindheit erlebt?

Ich hatte eine wundervolle Kindheit. Behütet im Schoße der Familie. Wir haben viel draußen Fußball gespielt. Wir konnten uns jeden Tag so richtig austoben. Es gab aber auch die traditionellen Anker, wie beispielsweise gemeinsam mit der Familie frühstücken und Mittagessen. Und obwohl unser Papa sehr oft weg war und sich natürlich mit seinem riesigen Erfolg alles änderte, hat uns die Mama immer das Gefühl gegeben, dass wir eine ganz normale Familie sind. Diese Geborgenheit spüre ich bis heute und das ist Luxus. Wir legen alle keinen Wert auf Besitz und materielle Dinge. Das ist die richtige Basis, um alle Kraft in einen künstlerischen Beruf zu legen. Ich bin sehr dankbar für das, was mir meine Eltern mit auf den Weg gegeben haben.

Sie haben Jazz studiert, aber auch klassische Musik. Was liegt Ihnen mehr oder kann man das nicht so sagen?

Ich widme mich immer dem Genre, das ich gerade singe zu hundert Prozent. Ich genieße es sehr, dass ich durch meine Ausbildung, mein Talent und Glück heute in der Lage bin, stimmlich aus dem Vollen zu schöpfen. Und wer mich unbedingt in eine Schublade stecken will, kann diese gerne tun. Da steht dann drauf: „Sänger“!

Mit Marshall & Alexander starteten Sie vor fast 20 Jahren eine gemeinsame Gesangskarriere. Wie kam es dazu?

Das ist eine wunderbare Erfolgsgeschichte: Wir haben uns Anfang der 1990er-Jahre in Karlsruhe an der Staatlichen Hochschule für Musik bei einer Produktion kennengelernt. Damals spielten wir in der Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauß. Es entwickelte sich eine gewisse Sympathie und irgendwann der Wunsch, etwas gemeinsam zu machen. In einem Studio in Berlin bei Norbert Endlich und Neumi Neumann kam es dann zur ersten Aufnahme. Thomas M. Stein, der damalige Boss von BMG, hat das gehört und entschieden, dass wir uns als Duo präsentieren sollten. Und dann folgten bis heute unzählige TV- und Liveauftritte, Goldene CDs, und so weiter. Großartig! Und 2017 feiern wir unseren Geburtstag: 20 Jahre Emotionen. 20 Jahre Hand in Hand: Marshall & Alexander!

Sie sind nicht nur Sänger, sondern auch Produzent und Komponist. Welche Pläne haben Sie für die Zukunft und was würde Ihnen besonders viel Freude machen?

Wenn ich weiter mit mir selbst so zufrieden bleibe, ist alles gut. Ich mache ständig irgendetwas. Ich arbeite an einem TV-Konzept, an einem neuen Album. Gesund bleiben und auch das Leben genießen.

Wo oder vor wem würden Sie besonders gerne auftreten und wann können wir Sie wieder in Düsseldorf erwarten?

Ich habe nie darüber nachgedacht. Immer wenn ich singe, bin ich auf eine besondere Art beseelt und glücklich. Egal ob ich auf einem Geburtstag von Freunden vor 50 Personen singe oder bei einem Open-Air-Konzert mit 4.000 Menschen. In Düsseldorf bin ich am 29. Oktober 2017 im Savoy Theater im Rahmen meiner „Herzschlag-Tour“ (www.marcmarshall. de).

Wie beurteilen Sie so bekannte TV-Formate wie „Deutschland sucht den Superstar“? Sind sie für junge Talente wirklich als Karrierestart geeignet?

Ich verabscheue dieses Format. Das ist moderner Menschenhandel. Wenn ich sehe, wer da sitzt und sich arrogant herausnimmt über das Schicksal junger Menschen zu urteilen, wird mir schlecht. Tut mir leid, aber damit kann ich nichts anfangen.

Ihr Vater ist auch noch sehr aktiv und hat eine Stiftung gegründet. Sie unterstützen ihn bei seinen Bemühungen. Welchen Schwerpunkt hat Ihr soziales Engagement?

Ich habe selbst zwei Projekte, die mir am Herzen liegen. Kinderlachen.de in Dortmund und die Lebenshilfe in Baden-Baden. Ich bin Botschafter dieser beiden Institutionen und geprägt durch meine Familie immer auch im Dienst der Menschen unterwegs, die Unterstützung brauchen. Mein Schwerpunkt liegt darin, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass wir noch viel mehr tun können. Schwächere zu integrieren bedeutet Bereicherung und nicht Belastung. Aber da muss noch viel getan werden.

Kurzvita

Begegnung mit der Unterwasserfotografin Gaby Fey

Aquavision

von Dr. Susanne Altweger

Bis Ende der siebziger Jahre arbeitete Gaby Fey als erfolgreiches Model für internationale Mode Firmen wie etwa Bogner. Begeistert vom Medium Fotografie und gefördert von einem bekannten Modefotografen wechselte sie die Seiten hinter die Kamera und arbeitete für renommierte Agenturen mit Schwerpunkt Werbung und Mode. Seit sieben Jahren hat sie sich ganz der künstlerischen Fotografie unter Wasser zugewandt, denn nur in diesem Medium verbinden sich ihre Erfahrung und Kreativität zu manifester Kunst.

Für Gaby Fey, die zwischen ihren beiden Wohnsitzen in Südfrankreich und in Köln pendelt, symbolisiert das Element Wasser das Leben schlechthin. Es ist nie fassbar und bleibt immer faszinierend. Bewegung und Ruhe ergänzen sich in perfekter Harmonie. Bei der Betrachtung ihrer Werke spürt man die geradezu philosophische Haltung der Künstlerin, und man lässt sich gerne auf das ewig Wandelbare und Unvorhersehbare des Wassers ein. Farbe und Form werden vom Wasser mit komponiert. Der schöpferische Akt der Künstlerin erfährt so eine unvorhersehbare Unterstützung durch das Element. Alles ist im Fluss. Manche ihrer Unterwasserarbeiten sind das Produkt eines glücklichen Zufalls, entstehen spontan, andere wieder werden sorgfältig komponiert. So hat etwa ein Bild wie „die Geburt der Venus“ oder „das letzte Abendmahl“ nach Da Vinci (derzeit ausgestellt in der St. Pankratiuskirche in Köln Junkersdorf) eine Vorlaufzeit von etwa einem halben Jahr. Die Mitwirkenden müssen gecastet werden, denn nicht jeder behält unter Wasser Natürlichkeit und Gelassenheit.

-

Eurydike -

Sacrifice -

Soiree -

Venus

Für Ihre fotografischen Inszenierungen engagiert sie meist unbekannten Akteure. Aber auch Top-Prominente wie Bruce Darnell und Isabell Kristensen zeigten unter Wasser bella Figura. Gaby Fey arbeitet mit einem festen Team: Neben ihrem Assistenten Max Grewe sorgt Visagist Tom Herrmann für das perfekte Unterwasser Make-up und Haute Couture Schneiderin Helena Gubajdulin kreiert Kleider aus besonderen Stoffen, die sich unter Wasser natürlich bewegen und eine geradezu magische Wirkung erzeugen. Viele ihrer Inspirationen erhält Gaby Fey nach eigener Aussage aus dem Unbewussten. Nur wenige Bilder entstehen als Auftrag. So überraschte im vergangenen Jahr die bekannte österreichische Schmuck und Uhrenhersteller-Familie Schmollgruber zum 60jährigen Firmenjubiläum ihre Kunden mit den Unterwasserfotografien der neuen Schmuck Kollektion. Die erste große Ausstellung ihrer Werke im Jahr 2012 nannte sich „MONACO FACES UNDER WATER “ und es fand eine große Charity Vernissage zugunsten der foundation „Fight Aids Monaco“ von S.A.S. Prinzessin Stephanie statt. Die kleine Stückzahl, in der Ihre Werke aufgelegt werden (5 bis 7 Exemplare), garantiert auch potentiellen Sammlern einen bleibenden Wert dieser ungewöhnlichen Kunst.

„Ich bin nicht pessimistisch. Das Zusammenleben in Deutschland ist tolerant und genügend abgefedert“

Interview mit Raphael Evers, Oberrabbiner Jüdische Gemeinde Düsseldorf

von Dr. Siegmar Rothstein

Seit September vorigen Jahres sind Sie Oberrabbiner der Jüdischen Gemeinde in Düsseldorf. Ist es Ihnen schwer gefallen, Ihr geliebtes Amsterdam zu verlassen und nach Deutschland zu gehen? Schließlich war Ihre Mutter im selben Zug mit Anne Frank nach Ausschwitz deportiert worden.

Ich meine, dass die Deutschen mindestens genauso gut oder vielleicht sogar besser mit ihrer „Kriegsvergangenheit“ umgehen, wie die Niederländer. Ich habe meine Entscheidung, nach Düsseldorf weg zu ziehen, mit meiner Mutter besprochen und sie konnte sich ihr anschließen. Auch für sie war die Jüdische Gemeinde Düsseldorf sehr wichtig. Ich habe eine sehr starke Mutter: sie hatte vor nichts Angst. Das Judentum verleiht so viel positive Kraft, dass wir diese überall und immer erleben und austragen können.

In Frankreich gab es in jüngster Vergangenheit erhebliche antisemitische Angriffe. Der frühere EU Kommissar Frits Bolkenstein sieht für die orthodoxen Juden in den Niederlanden keine Zukunft, sie sollten nach Israel oder in die USA auswandern. Glauben Sie, dass der Antisemitismus in Europa wächst?

Ich glaube, dass der Antisemitismus in Europa wächst. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns ängstlich in unser Schneckenhaus verkriechen müssen. Früher war ich sehr ängstlich, da unsere Generation und die unserer Kinder in einer überaus stark reduzierten Gemeinschaft aufgewachsen sind, in einer Familie, in der sehr viele Menschen - Großeltern, Tanten, Onkel, Neffen, Nichten - fehlten, da sie kaltblütig ermordet wurden aus einem einzigen Grund, weil sie Juden waren. Wir waren jedoch sehr stolz auf unser Judentum. Es ist ein Lernprozess: Du lernst mit Deinen Ängsten zu leben und damit umzugehen, sodass Du für eine positive Einstellung Energie behältst. Dadurch, dass wir oft mit außerordentlichen Umständen konfrontiert werden, habe ich bewusst eine Wahl getroffen, um nicht nur im Leben, sondern auch dem Leben gegenüber eine positive Einstellung zu haben.

Besteht auch für Deutschland die Gefahr eines stärker werdenden Antisemitismus? Gelegentlich wird ein Zusammenhang mit der Zunahme der muslimischen Bevölkerung hergestellt. Wie sehen Sie die Zukunft des deutschen Judentums?

Sehr positiv! Gerade in Deutschland wissen wir, dass wir aus unserem Judentum viel Kraft beziehen können. Je mehr Gegenwind einige Menschen spüren, desto positiver und praktizierender bringen sie sich in ihr Judentum ein. Viele haben sich von ihrem Judentum nach dem Zweiten Weltkrieg losgesagt. Aber wie sozialisiert Du auch sein magst, Du wirst laufend Deinem Judentum hinzugerechnet. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben doch wieder viele ihren Weg ins Judentum begonnen. Du stellst, grob geschildert, zwei Ergebnisse aus dem Zweiten Weltkrieg fest: entweder eine ausdrückliche Abkehr oder eine feste Verbundenheit. Das Judentum in Deutschland hat die innige Verbundenheit gewählt. Ich schätze somit die jüdische Zukunft in diesem Land positiv ein. Nein, ich bin also nicht so pessimistisch. Das Zusammenleben in Deutschland ist tolerant und genügend abgefedert. Das Schöne an dem Zusammenleben in Deutschland ist: benimm dich normal, das ist dann schon verrückt genug. Was man wohl feststellt ist, dass alles durch die gemachten Erfahrungen mit dem Zweiten Weltkrieg viel schärfere Konturen erhalten hat.

Ist es Utopie, daran zu glauben, dass irgendwann Juden, Christen und Muslime überall in Frieden miteinander leben, sich gegenseitig anerkennen und sich nicht bekämpfen? Ist die Jahrhunderte lange Gegnerschaft vielleicht darin begründet, dass die monotheistischen Religionen glauben, die alleinige absolute Wahrheit zu besitzen, die ihnen jeweils von Gott offenbart wurde? Sind sie deshalb zwangsläufig intolerant?

Das ist keine Utopie. In Spanien des 14. Jahrhunderts war das möglich. Das Judentum ist durchgängig äußerst tolerant und steht nie mit ausgestrecktem Finger da, um andere zurecht zu weisen. Wir kennen keinen Zwang zur Bekehrung und sind gerade deswegen anderen Religionen sehr tolerant gegenüber. Der Talmud, das „Grundgesetz“ des Judentums, ist selbst eine große Diskussionsplattform und zu jedem Thema gibt es mindestens vier Meinungen. Wir sind davon überzeugt, die Wahrheit in der Offenbarung erhalten zu haben, aber wir zwingen nie Andersdenkenden das Judentum auf. Jeder kann jüdisch werden, auch wenn wir ihm oder ihr mindestens drei Mal davon abraten. In diesem Sinne ist das Judentum weder rassistisch noch nationalistisch und betrachtet weder Nationalität, Klasse, Hautfarbe oder Geschlecht als Faktoren. Aber doch sind Judentum und das Jüdische Volk als eine nationale Ethnie mit charakteristischen Merkmalen eng miteinander in Verbindung.

In der Thora, den fünf Büchern Moses, hat Gott Abraham und seinen Nachkommen das Land vom Nil bis zum Euphrat versprochen. Ist das für Sie eine Art Eintragung in das Grundbuch des Heiligen Landes, die das immerwährende Anrecht der Juden auf Israel begründet - in welchen genauen Grenzen auch immer – selbst, wenn sich dort über lange Zeit Juden nicht niedergelassen haben?

Ja, ich glaube fest daran, dass wir aufgrund der Biblischen Verheißungen letztendlich ISRAEL, also das GELOBTE LAND, zurückerhalten haben. Sowohl Volk wie Land heißen ISRAEL. Der Name bedeutet: „Ich habe mit Göttlichen Wesen gekämpft und gewonnen“. Land und Volk leben wie in einer Symbiose. Nur im Lande Israel kommt das Jüdische Volk zur Blüte und zur vollständigen Entfaltung. Nur dort sind alle Gebote, die der Thora zu entnehmen sind, umsetzbar. Nehmen wir das Sabbatical-Jahr als Beispiel: nur in Israel gilt die Pflicht, die Felder ein Jahr brach liegen zu lassen, nicht außerhalb. Auch nach der Zerstörung des Zweiten Tempels im Jahre 70 n.d.Z. und der Zerstreuung der Juden über den Erdball bleibt das Jüdische Land in unserem religiösen Bewusstsein im Mittelpunkt stehen. In unseren täglichen Gebeten flehen wir für den Wiederaufbau von Jerusalem und für die Rückkehr ins Heilige Land. Wenn jemand außerhalb Israels beerdigt wird, erhält er oder sie ein bisschen Erde aus Israel mit ins Grab. Im Mainstream des traditionellen Judentums nimmt Israel auch heute eine zentrale Stelle im Glauben an die Jüdische Identität ein.

Israel lebt noch nicht in Frieden und gesicherten Grenzen. Um dies zu erreichen, wird neben Israel die Gründung eines Palästinensischen Staates vorgeschlagen. Diese Zweistaaten Lösung, also die Trennung nach Ethnien, Religion, Kultur und Sprache, wird in Israel sehr pessimistisch betrachtet. Offenbar findet man sich, jedenfalls auf absehbarer Zeit, mit dem Status Quo ab. Dieser Status Quo kann aber letztlich nicht zu Frieden und gesicherten Grenzen führen, ein Kompromiss müsste gefunden werden. Könnten Sie einen politischen Kompromiss akzeptieren, der Israel verpflichtet, auf Teile des in der Thora versprochenen alten jüdischen Kernlandes endgültig zu verzichten, wenn dieser begründeten Aussicht auf dauernden Frieden verspricht?

Die Jüdische Denkweise über Frieden bietet ein paradoxes Bild. Der Frieden steht in der jüdischen Philosophie und in der Praxis im Mittelpunkt, aber der Spruch: „Schlägst Du mich auf die eine Wange, dann kehre ich Dir auch die andere Wange zu“ ist christlichen Ursprungs. Das Judentum anerkennt das Recht auf Selbstverteidigung. Das Problem „Land für Frieden“ beschäftigt die Gemüter schon seit langer Zeit. „Land für Frieden“ ist für viele Israelis auch eine religiöse Frage, die Bezug nimmt auf die Biblischen Zeiten. Kirche und Staat sind in Israel getrennt. Jedoch spielt die Religion eine wichtige Rolle, auch in der Politik. Über die Abtretung von Gebieten als Tausch für Frieden wird sehr unterschiedlich nachgedacht; ich ordne sie den 3 nachstehenden Gruppen zu:

- die biblischen Argumente

- Argumente wegen Lebensgefahr und

- Argumente bezüglich Sicherheit.

Die erste Gruppe benutzt hauptsächlich BIBLISCHE Argumente, um Judäa und Samaria zu bevölkern. Für sie lautet die wichtigste Frage, welche Gebiete des Heiligen Landes durch Gott dem jüdischen Volk versprochen wurden. Den Erzvätern wurde vor 3.800 Jahren ein sehr ausgedehntes Groß-Israel zugesagt (Genesis). Die südliche Grenze bildete der Golf von Akaba und Suez. Im Norden verlief die Grenze entlang des Euphrat, im Westen und Osten dienten das Mittelmeer und die Arabischen Wüsten als Grenzen. So viel Fläche ist jedoch nie in jüdischen Händen gewesen. Nach dem Auszug aus Ägypten eroberten die zwölf Stämme Israels vor ungefähr 3.330 Jahren fast das gesamte Gebiet des modernen Staates Israel, mit Ausnahme eines Teils der Negev-Wüste, aber dem gegenüber stand eine beträchtliche Größe an Terrain im heutigen Jordanien. Als David und Salomo vor 2.800 Jahren das Zepter über das jüdische Land schwangen, wurde Israel sehr erweitert. Im Norden drangen sie bis zum Euphrat vor. Auch die Negev-Wüste gehörte zu ihrem Reich. Nach der griechischen und syrischen Herrschaft folgte der Zeitraum der Makkabäer. Bis zurzeit der Römer waren Judea und Samaria - die heutige Westbank - jüdisch. Die prophetischen Zusicherungen und die tatsächlichen Eroberungen im Laufe der Geschichte zeigen große Unterschiede auf. Hiervon unberührt gehörte die Westbank während dieser ganzen Periode zum alten Israel.

DAS JÜDISCHE GESETZ

Andere benutzen keine biblischen Argumente, aber nähern sich dem Problem „Land für Frieden“ aus Sicht des jüdischen Gesetzes. Diese Menschen sehen den Gedanken des Groß-Israel sich erst in Messianischen Zeiten bewahrheiten. Im Augenblick ist hiervon noch keine Rede. Für sie ist die Gefahr für das Leben der Soldaten und der Bevölkerung allgegenwärtig und übergeordnet. „Lebensgefahr geht vor Landbesitz und Biblischen Versprechungen“ lautet der Ausgangspunkt dieser zweiten Strömung.

SICHERHEIT

Die dritte Gruppe bezieht sich vollkommen auf das Kriegsrecht, das im jüdischen Kodex, dem Schulchan Aruch, beschrieben wird. Die Sicherheitsfrage ist im Kodex klar, eindeutig und unmissverständlich beantwortet. Diese dritte Gruppe verwirft alle, wie auch geartete, Zusagen ausländischer Mächte, die für Israels Sicherheit Garantien übernehmen möchten oder übernehmen. Die Zurückgabe beziehungsweise der Rückzug aus der Westbank ist unmöglich, da dieses Gebiet für Israels Sicherheit unverzichtbar ist, was im jüdischen Kodex wirklich höchste Priorität genießt. Über das Urteil von Politikern schert sich diese Gruppe übrigens wenig. Die haben in ihrem Hinterkopf oft ganz andere Überlegungen, als ausschließlich nur Sicherheit. Aber Judäa und Samaria sind immer jüdische Gebiete gewesen; die dürfen unter gar keinen Umständen zurückgegeben werden. Für sie gilt: „Frieden für Frieden“ und kein Land für Frieden!“ Ein selbstständiger Palästinenser-Staat vermindert die Aggressivität übrigens nicht. Dieses hat uns die Geschichte inzwischen schon gelehrt. Israel hat sich aus Gaza zurück gezogen, wird jedoch von dort aus immer noch täglich bedroht. Wie auch immer: letztendlich wird der Frieden kommen und das Jüdische Volk wird sich seiner Hauptaufgabe widmen können: der Entfaltung des spirituellen Potentials der Menschheit. Dann wird es sich auch bewahrheiten, dass „von Zion die Tora (die Lehre) ausgehen wird“. Israel muss ein geistiges Weltzentrum werden, letztendlich für alle Religionen. Es handelt sich schließlich nicht um territoriale Ansprüche, sondern um einen erhabenen religiösen Auftrag.

Zurück zu Ihrem Rabbinat in Düsseldorf. Verfolgen Sie besondere Ziele? Worauf legen Sie besonderen Wert?

Die Kontinuität des Jüdischen Volkes und des Judentums standen bei mir immer im Mittelpunkt. Das hat meine Entwicklung beflügelt. Ich habe mitbekommen, dass wir immer positiv und optimistisch zur Gesellschaft beizutragen haben. Das Gute im Menschen stand immer an vorderster Stelle. Auch meine jüdischen Lehrer waren immer eine Quelle von Hoffnung und Erneuerung.

Wollen Sie neben Ihrer Arbeit in der Gemeinde auch in die nicht jüdische Öffentlichkeit wirken?

Ja! In den vergangenen 200 Jahren hat sich praktisch viel für den Rabbiner verändert. Oft ist er - vor allem in kleineren Städten- der örtliche Vorsteher im Gebet und der Vorleser aus der Thora. Die Predigten mussten später in der Landessprache erfolgen. Der Rabbiner muss regelmäßig sprechen und bei allen Gelegenheiten gut gelaunt sein Interesse und seine „Eingebundenheit“ zeigen. Der Rabbiner nimmt inzwischen an allen sozialen, erzieherischen und philanthropischen Aktivitäten der Gemeinschaft teil. Oft ist er auch das Sprachrohr der Jüdischen Gemeinde in der Nicht-Jüdischen Gemeinschaft. In England, Frankreich, Süd-Afrika und den Niederlanden war und ist der Oberrabbiner in religiösen Angelegenheiten die höchste Autorität. Zugleich ist er „das Gesicht“ zur Nicht-Jüdischen Welt. In den USA und Kanada, wo die jüdischen Gemeinden in religiösen Angelegenheiten so gut wie unabhängig sind, werden die rabbinischen Aktivitäten oft viel breiter ausgelegt. Heutzutage muss der Rabbiner zu allen modernen Problemen Bezug haben, die sich sowohl in der religiösen wie in der säkularen Welt ereignen. Und ich erfahre dieses als positiv.

Haben Sie sich schon ein wenig eingelebt? Haben Sie Gefallen an Düsseldorf gefunden?

Ich bin sehr zufrieden. Düsseldorf ist eine äußerst lebendige und dynamische Gemeinschaft, die Arbeit außerordentlich interessant. Ich habe buchstäblich mit jedem Aspekt der Jüdischen Gemeinde zu tun.

Kurzvita

„Das Theater an der Kö ist meine Denkfabrik, mein Thinktank“

Interview mit René Heinersdorff, Schauspieler, Regisseur, Autor und Theaterdirektor

von Dr. Susan Tuchel

Heinersdorff gehört zu den großen „H“s in Düsseldorf so wie Heinrich Heine und Heinemann, oder?

Richard Heinemann macht Süßes, wir ja zuweilen auch Süß-Saures. An der Heinrich Heine habe ich zumindest studiert und war bis gerade Vorsitzender des Heine-Kreises. Aber meine Familie ist in jedem Fall Düsseldorfer Urgestein. Mein Urgroßvater Constanz besaß einen Konzertsaal auf der Schadowstraße und einen Musikalienhandel, mein Großvater war Klavierbauer und handelte im großen Stil mit Klavieren, mein Bruder machte daraus das Steinway-Haus. Meine Eltern betrieben die Konzertagentur Heinersdorff. Ende der 1970er-Jahre kam zur Musik bei meiner Mutter Barbara das Theater hinzu. Sie übernahm zusammen mit Inge Durek die Leitung des Kölner „Theater am Dom“ und wurde als erste Frau Mitglied im Deutschen Bühnenverband.

Wie verlief Deine Kindheit? Warst Du ein Überflieger, wie Simone Rethel einmal in einem Interview mit dem DJournal verriet?

Ich halte mich selbst eher für durchschnittlich. Was ich bin: Ich bin sicher relativ schnell, ich kann unglaublich schnell Dinge erledigen und habe eine gute Kondition. Und wo andere Probleme aufbauen, setze ich lieber auf Lösungen. Das aber auch nur, weil ich es aus dem Kopf haben will.

Mit dem „Theater an der Kö“ hier, dem „Theater am Dom“ in Köln und dem „Theater im Rathaus“ in Essen bist Du aktuell der Größte am Boulevardtheater- Firmament. Die Süddeutsche Zeitung nannte Dich einmal den ‚Paten des Boulevardtheaters‘. Gefällt Dir dieser Titel?

Ja, in dem Sinne, dass ich mich als Problemlöser, als Kümmerer verstehe, alle mit allen vernetze und großzügig bin in dem Sinne, dass ich nicht für jeden Gefallen eine geldliche Gegenleistung erwarte. König des Boulevardtheaters hätte mir als Titel auch gefallen, aber den Titel trug schon mein Förderer Wolfgang Spier völlig zu Recht.

Von Januar bis Anfang März warst Du als Dozent Frank für englische Literatur in „Rita will es wissen“ mit Jeanette Biedermann zu sehen. In Stuttgart wurde die Komödie zur beliebtesten Inszenierung der Spielzeit 14/15 gewählt. Im Frühjahr stehen „Glück“, eine Komödie von Eric Assous, und „Honig im Kopf“ auf dem Spielplan im „Theater an der Kö“. Was erwartet die Zuschauer?

Bei „Glück“ ist Barbara Wussow zum ersten Mal im „Theater an der Kö“, während Peter Bongartz bereits zum dritten Mal mit von der Partie ist. Regie hat übrigens Michael Wedekind. Bei „Honig im Kopf“ habe ich die Bühnenfassung geschrieben. Der Till Schweiger- Film ist eigentlich ein Roadmovie, da musste ich mir für die Bühne ganz neue Erzählformen einfallen lassen.

Welche denn?

Die Handlung findet im Wesentlichen in der Retrospektive statt, die Witze und Pointen liegen in den Dialogen. Das Bühnenbild ist auch außergewöhnlich, weil es völlig abstrakt ist.

Du hast 13 Stücke geschrieben, stehst bei vielen selbst auf der Bühne, tourst durch ganz Deutschland. Manchmal laufen fünf Inszenierungen in fünf Städten gleichzeitig von Dir. Wann regelst Du da noch was?

Ich habe eine Bahncard 100 zweiter Klasse und bin absoluter Bundesbahnfan. Manchmal sind mir vier Stunden Zugfahrt zu kurz, denn in der Zeit kann ich schreiben, nachdenken, koordinieren und schaffe es, 130 Mails abzuarbeiten.

Boulevardtheater wird nicht subventioniert, die Ticketpreise sind mehr als moderat. Womit verdienst Du Dein Geld?

In Düsseldorf verdiene ich Nullkommanix. Ich zahle mir weder etwas als Theaterdirektor noch als Regisseur noch als Schauspieler aus. Hier ist meine Denkfabrik, mein Thinktank. Hier kann ich auch mal Dinge ausprobieren, die gewagter sind. Geld fließt erst dann, wenn ich die Inszenierungen in andere Städte oder in die Schweiz oder nach Österreich verkaufe oder die Stücke ins Englische, Lettische, Tschechische, Italienische oder ins Türkische übersetzt werden. Dass schon drei meiner Stücke im Lettischen Nationaltheater in Riga gespielt wurden, finde ich klasse.

Du bist seit 2016 Schirmherr des Kinderschutzbundes, weil Dein Großvater diesen mitbegründet hat und dort lange Präsident war?

Nicht nur, sondern auch, weil es dazu eine kleine Geschichte gibt: Als ich zwölf war, es waren 40 Grad, ging ich mit meinem Großvater über die Kö. In einem Auto saß ein Kind, das wohl während der Einkäufe dort geparkt worden war. Mein Großvater nahm einen Stein – schon damals war Düsseldorf eine Baustelle –, schlug die Scheibe ein und wir gingen mit dem Jungen ein Eis essen. Ich dachte mir, so ein militanter Verein ist genau das Richtige für mich. Anlässlich des Todes meiner Mutter, der wir die Premiere im Januar gewidmet haben, haben wir über 5.000 Euro für den Kinderschutzbund gesammelt.

Als Ur-Düsseldorfer: Was sind Deine Lieblingsorte?

Auf jeden Fall die Rheinwiesen an der Oberkasseler Brücke. Was ich schade finde ist, dass es immer weniger ursprüngliche Kneipen wie Caruso in Bilk oder Les Halles gibt. Das waren Kneipen, geistige Biotope, die immer mehr „trocken“ gelegt werden.

Kurzvita

„Die olympische Einzelmedaille fehlt mir noch“

Interview mit Timo Boll, Düsseldorfer Tischtennisprofi, und Andreas Preuß, Manager Borussia Düsseldorf

von Björn Merse

Herr Boll, Sie gelten als sehr bodenständiger Typ. Hat Ihnen diese Lebenseinstellung bei Ihrer Karriere geholfen?

Boll: Ich denke, das war sicher nicht hinderlich. Es hilft einem, auch in schwierigen sportlichen Phasen oder bei Verletzungen den Fokus zu bewahren und sich nicht verrückt machen zu lassen.

Sie sind jetzt 36 Jahre alt und betreiben Ihren Sport immer noch auf Weltklasse-Niveau – irgendwelche Zipperlein morgens beim Aufstehen?

Boll: Ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, dass sich die über 20 Jahre Profisport nicht bemerkbar machen würden. Aber das geht sicher den meisten Sportlern so. Ich will da also nicht klagen.

Sie sind im Odenwald in einer ländlichen Region geboren. Hat die „Modestadt Düsseldorf“ Sie mit offenen Armen empfangen?

Boll: Ja, das hat sie. Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt in Düsseldorf. Es ist eine attraktive Stadt mit einer Menge schöner Ecken.

Machen Sie sich schon Gedanken über Ihr Karriereende?

Boll: Natürlich habe ich darüber schon mal nachgedacht. Aber ein konkretes Datum habe ich noch nicht im Kopf. Noch Ende letzten Jahres habe ich bei meinem Club Borussia Düsseldorf meinen Vertrag bis 2018 verlängert. Auch eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio kann ich mir weiterhin vorstellen, sofern mein Körper bis dahin funktioniert.

In China hat Ihre Sportart noch einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland. Dort können Sie kaum über die Straße gehen ohne Autogramme geben zu müssen oder Selfies zu schießen. Sie sind regelmäßig dort - schon mal über einen Umzug nachgedacht?

Boll: Nein, ein Umzug kommt dann doch nicht in Frage, dafür bin ich zu heimatverbunden und zu sehr Familienmensch. Aber ich fühle mich in China inzwischen auch sehr heimisch und freue mich über meine Popularität dort. Als Tischtennisspieler steht man da ganz anders im Fokus als in Deutschland. Aber es hat natürlich auch viele Vorteile, dass ich in Deutschland ein im Vergleich zu China normales Leben führen kann.

Was sind aus Ihrer persönlichen Sicht die Gründe, weshalb Chinesen besser Tischtennis spielen können als Europäer oder andere Nationen - Ausbildung, breite Masse an Spielern oder Talent für die Sportart?

Boll: Es ist sicher eine Mischung aus vielen Faktoren. Tischtennis hat eine sehr lange und erfolgreiche Tradition in China und ist eine dort eine echte Volkssportart. Bei einem so großen Land gibt es dann ein entsprechend viel größeres Reservoir an Tischtennisspielern und letztlich dann auch Talenten. Aber die Chinesen haben natürlich auch ein hohes Knowhow, was diesen Sport betrifft und die entsprechenden finanziellen Mittel, um dieses wirkungsvoll einzusetzen. Und nicht zuletzt unterscheidet sich auch deren Sportsystem sehr von unserem System in Deutschland.

Sie werden Düsseldorf ja sicher eines Tages verlassen. Was werden Sie vermissen?

Boll: Vor allem werde ich wohl meinen Verein Borussia Düsseldorf vermissen. Ich bin 2007 zur Borussia gewechselt und feiere demnach in diesem Jahr bereits mein zehnjähriges Jubiläum dort. Es war für beide Seiten eine sehr erfolgreiche Zeit und es folgen hoffentlich noch weitere Titel. Ich habe hier in dieser langen Zeit viele Freundschaften schließen können.

Laufen schon Gespräche, wie Sie Ihrem Verein Borussia Düsseldorf auch über Ihr Karriereende hinaus erhalten bleiben können?

Boll: Wie gesagt, noch denke ich nicht konkret an das Karriereende, insofern haben diesbezüglich auch noch keine Gespräche stattgefunden. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dem Tischtennissport auch nach der aktiven Karriere erhalten zu bleiben – in welcher Funktion auch immer.

Sie haben sportlich fast alles erreicht. Wenn Sie es sich aussuchen könnten, was wäre für Sie noch ein sportliches Ziel?

Boll: Die olympische Einzelmedaille fehlt mir ja immer noch. Ich bin natürlich Realist und weiß, dass die Chance darauf 2020 nicht größer sein wird, als in der Vergangenheit. Aber wer weiß, vielleicht klappt es ja dann, wenn man am wenigsten damit rechnet.

Herr Preuß, Sie sind Manager des erfolgreichsten Tischtennis- Vereins der Welt. Wie viel Preuß steckt in Borussia Düsseldorf?

Preuß: Es steckt vor allem eine Menge Borussia Düsseldorf in Andreas Preuß und hoffentlich auch etwas Andreas Preuß in Borussia Düsseldorf. Ich habe, seit ich 1984 zur Borussia gewechselt bin, viel erlebt bei diesem tollen Club in vielen unterschiedlichen Positionen – als Spieler, Trainer und Manager. In dieser Zeit haben wir viele Erfolge gefeiert und uns auch als Verein stetig weiterentwickelt. Aber klar ist, dass dies nur auf der Grundlage der Arbeit meiner Vorgänger und im Team möglich war.

Was unterscheidet den Tischtennis-Sport von heute von dem aus Ihrer aktiven Zeit?

Preuß: Der Tischtennissport hat sich seit meiner eigenen aktiven Zeit enorm verändert. Der Sport ist heutzutage noch dynamischer und schneller. Es hat zahlreiche Regeländerungen gegeben – die kurzen Sätze bis 11, größere Bälle, das Frischklebeverbot usw. Gleichzeitig ist die Präsentation des Sports ist immer professioneller geworden.

Mit Timo Boll haben Sie einen der bekanntesten und besten Tischtennis-Spieler aller Zeiten unter Vertrag. Schon darüber nachgedacht, ihn über sein Karriereende hinaus an Düsseldorf und Borussia zu binden?

Preuß: Zunächst mal muss man feststellen, dass Timo Bolls Verpflichtung ein enormer Glücksfall für uns war. Er hat uns als Zugpferd zu vielen Titeln geführt und eine ganze Ära unseres Clubs geprägt, inklusive der zwei Triple-Gewinne 2010 und 2011 mit Deutscher Meisterschaft, Deutschem Pokal und Champions League-Sieg. Daher hoffe ich natürlich, dass er uns noch ein paar Jahre als aktiver Spieler erhalten bleibt. Bis 2018 läuft sein Vertrag ja zum Glück auch noch. Was danach kommt werden wir sehen. Aber Timo Boll steht wie kaum ein anderer Spieler für Tischtennis in Deutschland. Von daher werden wir uns da schon Gedanken machen.

Sie haben die Aktion „Bunt geht’s rund“ ins Leben gerufen. Was müssen sich die Leser darunter vorstellen?

Preuß: „Bunt geht‘s rund“ steht für Vielfalt, Bewegung und Integration. Die Basis des Projekts bildet der Einsatz eines Tischtennis-Mobils mit dem weltweit ersten fahrbaren Tischtennis-Tisch. Das Integrationsprojekt richtet sich an bedürftige Menschen, die durch die Volkssportart Tischtennis und Borussia Düsseldorf nachhaltig in den Sport und in die Gesellschaft integriert werden sollen.

Düsseldorf ist dieses Jahr Ausrichterstadt der Tischtennis- Weltmeisterschaft. Auf welche besonderen Aktionen dürfen wir uns zu diesem Ereignis freuen?

Preuß: Veranstalter der Tischtennis-WM vom 29. Mai bis 5. Juni ist der Weltverband ITTF und Durchführer ist der Deutsche Tischtennis-Bund, insofern ist die Borussia nicht unmittelbar in die Organisation eingebunden. Aber natürlich wird auch Borussia Düsseldorf den Tischtennis- Sport im Rahmen der WM präsentieren und Werbung für diese tolle Veranstaltung machen, zum Beispiel durch den Einsatz des oben erwähnten „Bunt geht‘s rund“-Mobils. Auch während der WM werden wir einen eigenen Stand im Hallenkomplex haben. Herzstück unserer Aktionen wird aber „Die längste Tischtennistheke der Welt“ sein. Am 27. Mai werden wir an 300 Biertischten mit mobilen Netzen in der Düsseldorfer Altstadt mit Besuchern Tischtennis spielen – und es hoffentlich mit einem erfolgreichen Weltrekord in das Guinness-Buch der Rekorde schaffen.

Kurzvita

| Tischtennis-WM 2017 in Düsseldorf

Für die acht Turniertage der Liebherr Tischtennis- WM vom 29. Mai bis 5. Juni 2017 werden mehrere Hallen der Messe Düsseldorf inklusive Auf- und Abbau für 17 Tage belegt sein. 7.000 Quadratmeter Schwingboden mit rotem Tischtennis-Spezialboden müssen verlegt und 100 Tischtennistische aufgebaut werden. Die Messehalle 6 wird mit einer steilen Tribüne für 8.000 Zuschauer in einen Centrecourt verwandelt, der gerade an den Schlusstagen zu einem echten Hexenkessel werden soll. |

„Die Oper ist eine Kunst, für die man alles geben und alles haben muss“

Interview mit den Opernsängern Adela Zaharia und Bogdan Taloş

von Dr. Susan Tuchel

Welche Rolle spielte die Musik in Ihrem Elternhaus?

Zaharia: Ich war in unserer Familie das erste von vier Kindern, das ein Instrument lernen wollte. Es war ein Kindertraum von mir, Musikerin zu werden. Ich ging aufs Musikgymnasium, wo ich intensiv Klavier spielte und im Chor sang. An der Musikhochschule erhielt ich die Ausbildung zur Sängerin. Klavier spiele ich auch heute noch. Wir haben uns gerade eines gekauft.

Taloş: Meine Mutter war Violinistin und Musiklehrerin. Wie Adela habe ich mit sechs Jahren angefangen Klavier zu spielen, mich in der Schule aber eher mit Mathematik und den technischen Fächern beschäftigt. Im Studium – ich begann mit Musik auf Lehramt und sang lange im Philharmonischen Chor – habe ich gemerkt, dass ich auch eine solistische Laufbahn einschlagen kann.

Sie wurden beide in Rumänien geboren. Je nachdem, welche Route man um den Naturpark herum wählt, liegen 270 oder 350 Kilometer zwischen Ihren Geburtsorten. Wie und wo haben Sie sich kennengelernt?

Zaharia: Wir haben die staatliche Musikakademie in Cluj-Napoca besucht, eine Akademie mit einer langen Tradition, die 1919 gegründet und nach dem rumänischen Komponisten Gheorghe Dima benannt ist. Dort haben wir zusammen Donizettis „Don Pasquale“ auf die Bühne gebracht, freundeten uns an und vor sechs Jahren wurde mehr daraus. Wir haben übrigens einige Kollegen aus der rumänischen Projektgruppe hier im Düsseldorfer Opernensemble wiedergetroffen.

Taloş: In Deutschland waren wir auch vorher schon hin und wieder, wenn wir mit dem Chor auf Tournee waren. 2012 kam dann der Düsseldorfer Generalintendant Christoph Meyer nach Rumänien, um an unserer Musikakademie junge Talente zu hören. Er wollte uns schon damals engagieren, aber da hatten wir die Verträge für die Komische Oper Berlin schon in der Tasche. Als wir nach Deutschland kamen, sprachen wir übrigens beide kein Wort Deutsch, aber das hat sich schnell geändert.

Und dann ging es doch noch mit Christoph Meyer, der Deutschen Oper am Rhein und Ihnen weiter?

Taloş: Für das Ensemble wurde ein Bass gesucht. Ich habe vorgesungen und bekam einen festen Vertrag. Eine Stelle für eine Sopranistin war da aber gerade nicht vakant. Wir suchten uns trotzdem eine Wohnung in der Nähe der Oper und Adela pendelte zwischen Berlin und Düsseldorf. Und dann hat es ein Jahr später auch bei ihr mit einem festen Engagement geklappt.

Zaharia: Für uns ist das Engagement an der Rheinoper ein wichtiger Karriereschritt. Düsseldorf ist ein sehr guter Ort, das Repertoire ist groß und wir haben wirklich Top-Sänger im Ensemble.

Haben Sie schon Lieblingsplätze in Düsseldorf für sich entdeckt?

Zaharia: Ja, wir gehen gerne an der Rheinpromenade spazieren und wir lieben die kleinen, historischen Orte wie Kaiserswerth.

Wie hat man sich den Alltag eines Opernpaares vorzustellen? Reicht man sich mit einer kleinen Arie den Kaffee über den Tisch?

Zaharia (lacht): Nein, wir singen beide überhaupt nicht zu Hause, das wäre auch viel zu laut und wir wollen die Nachbarn nicht stören. Wir üben in der Oper. Hier haben wir musikalische Proben mit den Pianisten. Bei neuen Produktionen sind wir oftmals den ganzen Tag vor Ort oder kommen zwei bis drei Mal am Tag hierhin, um zu proben. Manche Proben finden auf der Bühne in Düsseldorf statt, zu anderen fahren wir nach Duisburg. Das kommt ganz darauf an.

Wie pflegen Sie als Profis Ihre Stimme? Gibt es ein Geheimrezept, die Stimmbänder zu „schmieren“?

Taloş: Es klingt profan, aber am besten ist es viel Wasser zu trinken und ausreichend zu schlafen. Ansonsten muss man halt im Training bleiben. Wenn man zwei bis drei Tage nicht geübt hat, dann spürt man das. Und unsere Stimme hat auch sehr viel mit unserem Körper zu tun. Ich kann nicht gut singen, wenn ich mich nicht gut fühle, auch wenn es „nur“ eine kleine Magenverstimmung ist.

Zaharia: Das trifft natürlich vor allem auf die schweren Partien zu. Wenn ich die Lucia in Donizettis Oper singe, dann stehe und singe ich fast eineinhalb Stunden durchgehend auf der Bühne. Zum Ausgleich gehe ich ins Fitnessstudio oder mache Yoga. Und wenn wir zwei bis drei Wochen im Jahr Urlaub in Rumänien machen, dann lasse ich die Stimme ruhen.

Was machen Sie, wenn Sie mal nicht zu Proben oder zu Auftritten müssen?

Taloş: Die Oper ist eine Kunst, für die man alles geben und alles haben muss. In den Ruhephasen ist es deshalb wichtig, sich wirklich zu erholen, um den Akku wieder aufzuladen. Aber wir gehen auch gern ins Kino, treffen unsere Freunde und Kollegen und haben unsere Lieblingskneipen in der Altstadt.

Finden Sie denn bei so vielen Abendterminen noch die Zeit für sich zu kochen?

Zaharia: Wir kochen hin und wieder, auch rumänisch, gehen aber auch gern koreanisch oder asiatisch essen. Wenn wir unsere Familien in Rumänien besuchen, müssen wir uns an die fleischhaltige und deftige Küche erst wieder gewöhnen.

Würden Sie gerne an der Metropolitan in New York singen oder an der Mailänder Scala, also da, wo die Stars ihre Ritterschläge bekommen?

Zaharia: Es ist schon so, dass wir der Karriere folgen. Aber dazu, das Leben eines Stars, einer Diva zu führen, muss man schon geboren sein. Ich genieße das Vertrauen, das man hier in Düsseldorf in mich setzt. Im Ensemble bin ich viel flexibler, kann in neuen Rollen debütieren und mehrere Partien parallel singen. Ich freue mich sehr, dass ich hier als Konstanze in der „Entführung aus dem Serail“ und als „Lucia di Lammermoor“ debütieren konnte. Das einzige, was ich manchmal ein bisschen vermisse, ist es als Konzertsopranistin aufzutreten. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich im Moment tue. Und was kommt wird man sehen. BT (mit kleinem Augenzwinkern): Ich bin als Bass noch sehr jung, meine Stimme darf noch reifen. Die großen dramatischen Partien meines Fachs – etwa Filippo in „Don Carlo“ oder Wotan in der „Walküre“ – liegen noch vor mir. Momentan bin ich auf Bass-Partien wie Leporello in „Don Giovanni“, Raimondo in „Lucia di Lammermoor“ oder Fasolt in Wagners „Rheingold“ spezialisiert.

Sieht man Sie auch als Paar auf der Bühne?

Zaharia: Wir sind auf der Bühne zum Beispiel in „Lucia di Lammermoor“ zusammen zu sehen, da bin ich anfangs ein noch schüchternes Mädchen, das schon bald von düsteren Vorahnungen heimgesucht wird und als verliebte Frau am Dilemma von Liebe und Pflicht im Wahnsinn zerbricht. Bogdan spielt in diesem Stück den Pfarrer. Wir treten auch in anderen Opern wie der „Zauberflöte“ oder „Don Giovanni“ zusammen auf – aber eben nie als Liebespaar. Darüber scherzen die Kollegen sogar schon.

Für diejenigen, die Silvester noch nichts vorhaben: Sie, Frau Zaharia, sind auch beim großen Silvester-Konzert zusammen mit der erstklassigen Riege von Solisten mit dabei, begleitet von den Düsseldorfer Symphonikern. Und im Januar steht Rimski-Korsakows „Der goldene Hahn“ als Wiederaufnahme auf dem Programm. Da singen Sie die Königin von Schemacha. Keine ganz leichte Partie.

Zaharia: Gesanglich könnte man sie schon fast halsbrecherisch nennen und hinzu kommt, dass es meine erste Partie auf Russisch ist.

Wie tief tauchen Sie in Ihre Rollen ein?

Zaharia: Lange bevor die szenischen Proben beginnen, beschäftigen wir uns mit der musikalischen Gestaltung der Rolle. Wir entwickeln eine enge Beziehung zur Figur, beschäftigen uns beispielsweise mit der literarischen Vorlage und mit dem historischen Kontext, in dem das Stück spielt. Nur wenn wir genau nachvollziehen können, was die Figur antreibt und auf welche Umstände sie reagiert, können wir sie glaubhaft interpretieren.

Taloş: Mit dem Regisseur und den Kollegen entwickeln wir die Rolle dann szenisch weiter. Das, was wir schließlich auf der Bühne präsentieren, ist das Ergebnis vieler Ideen und Einflüsse, mit denen man sich im Laufe der Proben auseinandersetzt.

Kurzvita